成都生物所揭示氣候變化對棘腹蛙棲息地適宜性與連通性的影響

作者:胡軍華

時間:2022-07-06

氣候變化會加劇物種棲息地的破碎化與喪失,并導致種群下降乃至局部滅絕。兩棲動物的遷移能力弱,對環境依賴程度高,使其面對氣候變化的影響時顯得更為脆弱。因此,理解氣候變化和棲息地破碎化將如何影響兩棲類物種在全球變化下的適應性及物種續存,能為物種生態適應性與保護生物學研究奠定基礎并提供新的思路。

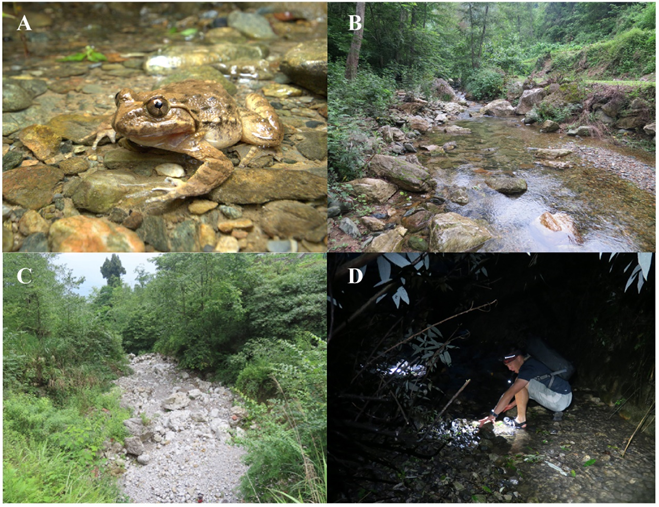

中國科學院成都生物研究所胡軍華研究員團隊針對上述科學問題與保護需求,以棘腹蛙(Quasipaa boulengeri)為指示物種開展了系統的野外調查與研究。棘腹蛙是廣泛分布在四川盆地周邊山區和南部省份的中國特有種。因其求偶時發出的“梆、梆”聲,常被稱為“梆梆魚”、“石梆”;又因其常伏于溪中石下不易辨別,在一些地區也被稱為“石坑”、“石蛙”。近幾十年來,由于持續的棲息地喪失和過度捕捉等原因,棘腹蛙種群數量急劇下降,已被國際自然保護聯盟(IUCN)列為瀕危物種。

圖1:棘腹蛙種群調查:A)物種生態照;B)典型棲息地;C)棲息地干涸;D)野外調查

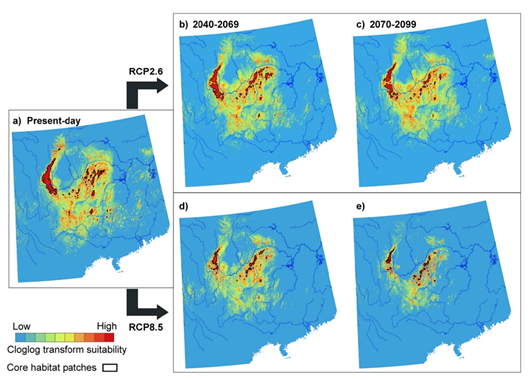

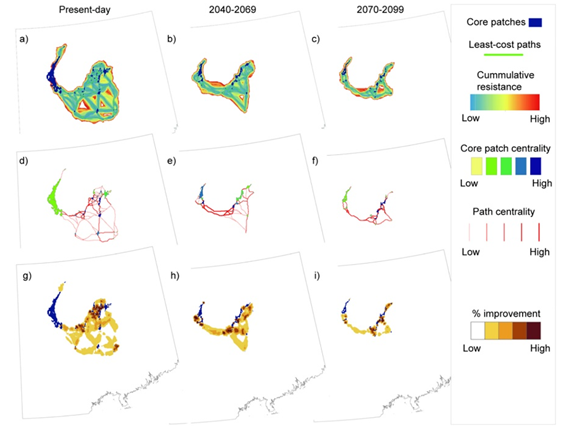

整合野外調查結果、標本館歷史記錄、數據庫及文獻資料,基于預估的未來氣體排放情景,系統解析了氣候變化對棘腹蛙棲息地適宜性和連通性格局的影響。研究結果顯示,未來氣候變化背景下棘腹蛙的適宜棲息地將遭遇明顯的喪失風險(36%–71%),原地避難所(in situ refugia)占當前適宜棲息地的29%–64%,而遷地避難所(ex situ refugia)僅占5%–18%。當適宜棲息地核心斑塊面積減少過半后(51%),棲息地破碎化程度加劇。與此同時,氣候變化驅動的適宜棲息地改變呈空間異質性,四川盆地東南部山區的棲息地喪失和連通性下降最明顯,僅能通過盆地南部一條狹長的廊道來維持避難所的有效性。該研究闡明了氣候變化和棲息地連通性對山地兩棲類物種空間分布與生存的重要影響,在實施保護策略時不容忽視。同時,研究也強調了識別氣候變化避難所和維持棲息地連通性對實現物種續存和制定有效保護策略的重要意義。

該研究成果近期以“Mountain frog species losing out to climate change around the Sichuan Basin”為題發表于國際期刊Science of The Total Environment。博士研究生楊勝男和汪曉意為論文共同第一作者,胡軍華研究員為通訊作者。該研究得到國家自然科學基金、中科院“西部之光”和香港海洋公園保育基金等項目的資助。

圖2:氣候變化背景下棘腹蛙適宜棲息地與核心斑塊的空間格局

圖3:氣候變化背景下棘腹蛙適宜棲息地核心斑塊間連通性的變化格局