成都生物所在蛇毒素基因家族演化研究獲進展

作者:張之意

時間:2022-07-19

“一朝被蛇咬,十年怕井繩”。人類對蛇的恐懼與生俱來,被毒蛇咬傷的痛苦已深深“印刻”在我們的基因之中。全球每年約有5百萬人被毒蛇咬傷,導致約40萬人殘疾,超過10萬人死亡,與死于耐藥結核病和多發性骨髓瘤的估計人數相當。在我國,每年毒蛇咬傷病例為10~30 萬人,病死率約為 5%,致殘率高達25%~30%。

銀環蛇俗稱過基峽、白節黑、雨傘節、兩步蛇等,是眼鏡蛇科環蛇屬劇毒蛇,在我國長江以南地區和南亞多國廣泛分布,多棲息在林地、農田和灌木叢的近水處,晝伏夜出,主要以泥鰍、蛙類、蜥蜴、老鼠和其他蛇類為食。銀環蛇毒液有強烈神經毒性,可以破壞神經遞質在神經肌肉間的傳遞,被銀環蛇咬傷后,患者傷口通常不會紅腫和疼痛,而只有微癢或輕微麻木感,一般在1到6小時后出現全身癥狀,包括胸悶、乏力、視物模糊、眼瞼下垂、呼吸困難甚至停止。2008年的數據統計顯示,我國銀環蛇咬傷致死率為26.9-33.3%,排所有蛇類之首。

銀環蛇,王聿凡攝

抗蛇毒血清是治療銀環蛇咬傷中毒的主要藥品,但傳統的抗蛇毒血清容易出現批次差異且可能導致嚴重過敏。要設計和制造更安全可靠的新一代抗蛇毒藥物,則需依賴全面的銀環蛇毒素基因家族序列信息。

近日,中國科學院成都生物研究所李家堂研究團隊基于多種高通量測序技術,組裝了染色體水平的銀環蛇參考基因組,同時結合多組織轉錄組,對銀環蛇毒素基因家族的構成進行了深入探索,并進一步解析了眼鏡蛇科毒液中重要毒素成分之一——三指毒家族的演化。

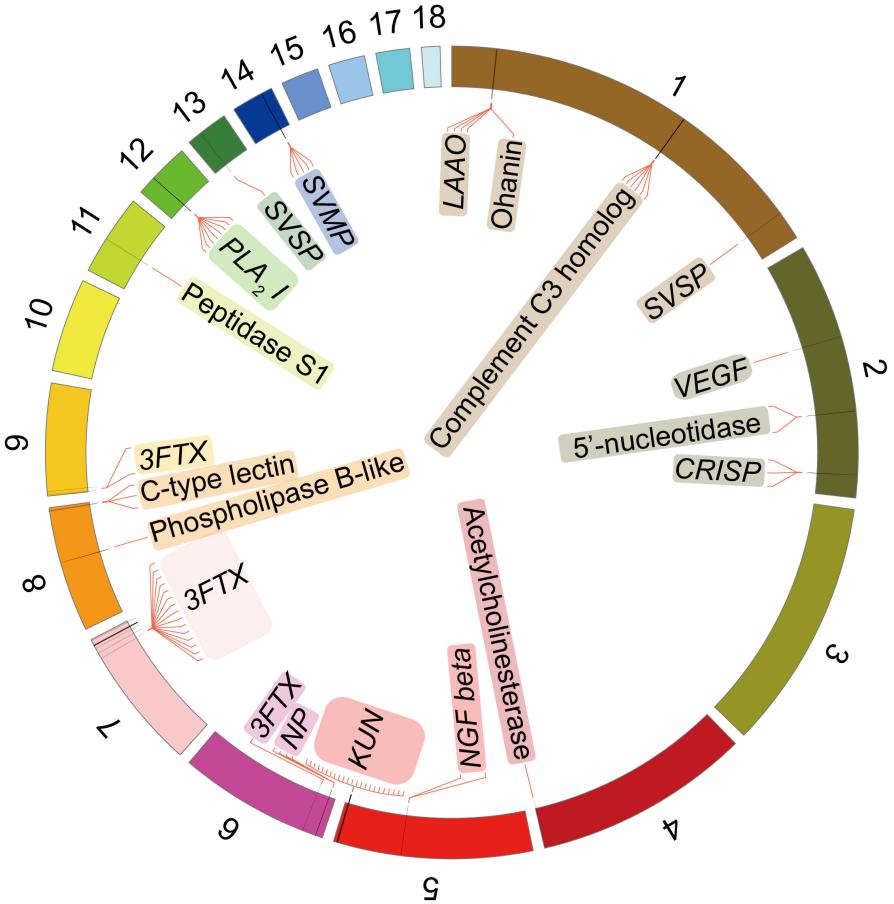

研究共發現118個銀環蛇毒素基因拷貝,分屬17個毒素家族(圖1),其中三指毒家族(three-finger toxin, 3FTX),I型磷脂酶A2毒素家族(type I phospholipase A2, PLA2 I)和蛇毒Kunitz型絲氨酸蛋白酶抑制劑家族(snake venom Kunitz-type serine protease inhibitor, KUN)的基因拷貝數分別為30個、9個和31個,而這些拷貝的轉錄表達量可占所有毒素基因表達量的90%以上。

銀環蛇毒素基因在染色體上的分布及拷貝數

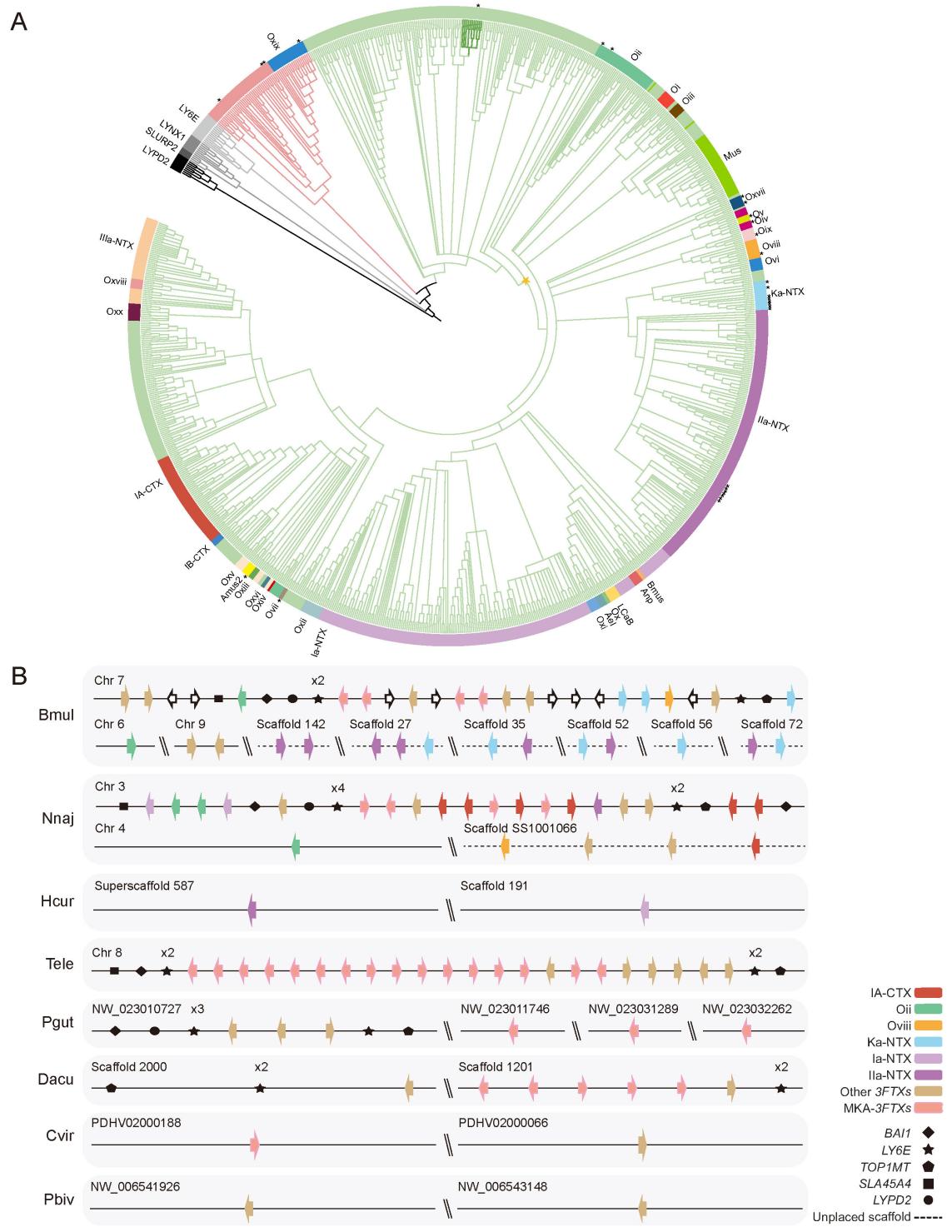

三指毒是眼鏡蛇科蛇類毒液中最重要、功能分化最多樣的毒素家族之一,因序列短、分化大,其起源和演化歷程仍未完全厘清。通過重構3FTX及其潛在祖先蛋白的系統發育,并結合不同蛇種3FTX基因簇的共線性信息,研究發現3FTX家族很可能是其旁側的LY6E祖先經過新功能化(neofunctionalization)產生,并且在眼鏡蛇科物種出現前已分化出兩個亞家族(分別定義為MKA-3FTX和MKT-3FTX亞家族)(圖2A)。MKT-3FTX亞家族在眼鏡蛇科內發生大量復制分化,并成為該科蛇類毒液中主要的毒素效應物(圖2A)。相比之下,MKA-3FTX亞家族在無毒的束帶蛇(Thamnophis elegans)中有更多拷貝,而在銀環蛇和印度眼鏡蛇基因組中只有4個基因拷貝(圖2B)。

3FTX系統發育及共線性關系。(A)3FTX系統發育最大似然樹。(B)8種蛇類物種的3FTX基因家族簇及其旁側保守錨定基因。

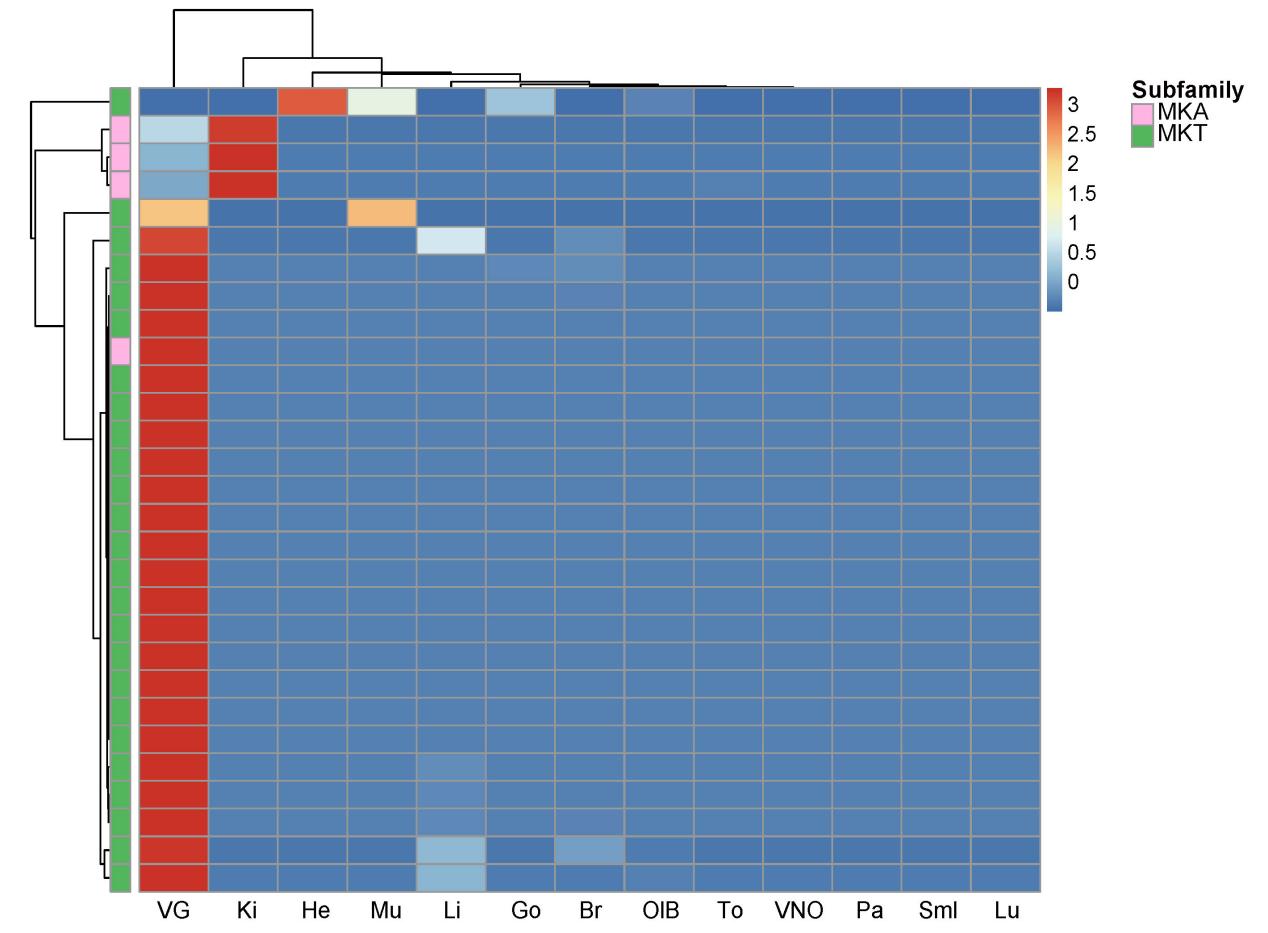

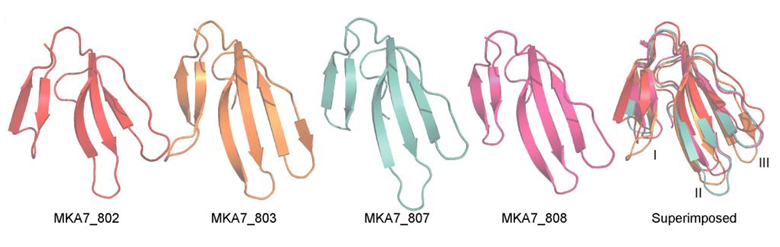

不同于在毒腺大量表達的MKT-3FTX基因,4個銀環蛇MKA-3FTX中只有1個受到正選擇的拷貝在毒腺活躍表達,其余3個基因拷貝在腎臟中的表達相對更高(圖3)。此外,相比其它MKA-3FTX旁系同源,毒腺中表達的MKA-3FTX在二級結構上多出一個beta片層,進一步提示了該亞家族功能上的分化(圖4)。

3FTX亞家族基因在不同銀環蛇組織中的表達譜

MKA-3FTX蛋白結構比較

該研究結合高質量基因組和多組織轉錄組,對銀環蛇毒素基因家族的構成進行了深入探索,并基于此進一步闡明了3FTX家族的演化。該研究為蛇毒演化和結構功能研究提供了寶貴數據資源,對開發安全可靠的抗蛇毒血清和候選藥物有重要應用價值。

該研究成果以“The structural and functional divergence of a neglected three-finger toxin subfamily in lethal elapids”為題發表于“Cell Reports”。成都生物所博士后張之意為論文第一作者,李家堂研究員為論文通訊作者,呂云云、吳威、嚴超超、唐晨陽和彭長軍參與了本項工作。本研究工作得到中國科學院戰略性先導科技專項、中國科學院前沿科學重點研究計劃、國家自然科學基金等項目的支持。