成都生物研究所發(fā)現(xiàn)脊蛇屬Achalinus Peters, 1869一新種

作者:馬舜

時間:2023-06-21

?脊蛇屬Achalinus為一類中小體型、夜行性、營穴居生活的無毒蛇,廣泛分布于越南北部,中國東、中及南部地區(qū)以及日本。全屬共已知26種,其中有19種在中國有分布。該屬物種在形態(tài)相似性高、行為隱蔽,長期以來對其知之甚少,且多樣性一直被低估。隨著分子系統(tǒng)學的發(fā)展和應用,近年來,越來越多的脊蛇新種得以發(fā)現(xiàn)和描述,人們對其多樣性的認識日漸增多和加深。?

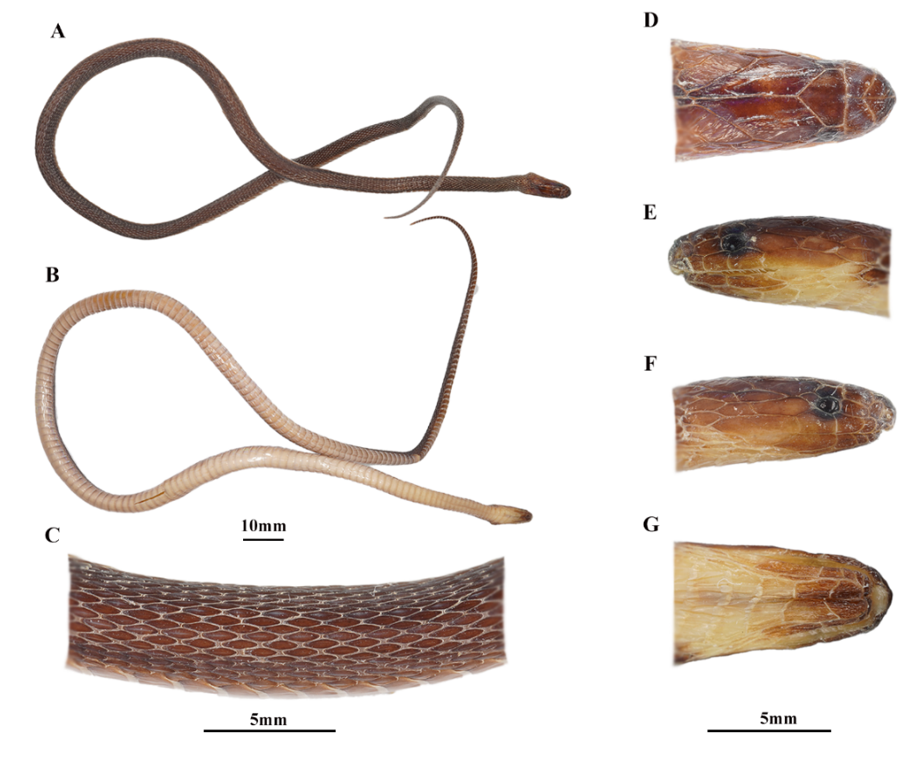

?近日,中國科學院成都生物研究所江建平研究員課題組依據(jù)湖南省懷化市和寧鄉(xiāng)市的2號脊蛇標本,基于形態(tài)學與分子系統(tǒng)學研究結(jié)果,發(fā)現(xiàn)這些原記錄為“青脊蛇A. ater”的脊蛇種群為一新種——湖南脊蛇A. hunanensis sp. nov.(圖1)。該新種的模式產(chǎn)地為懷化市鶴城區(qū)。該新種的發(fā)現(xiàn)可以幫助我們進一步了解湖南省的爬行動物區(qū)系,并增加對脊蛇類群的認識。?

?

?

圖1 湖南脊蛇Achalinus hunanensis sp. nov.的正模(CIB 119039)。(石勝超攝)?

??

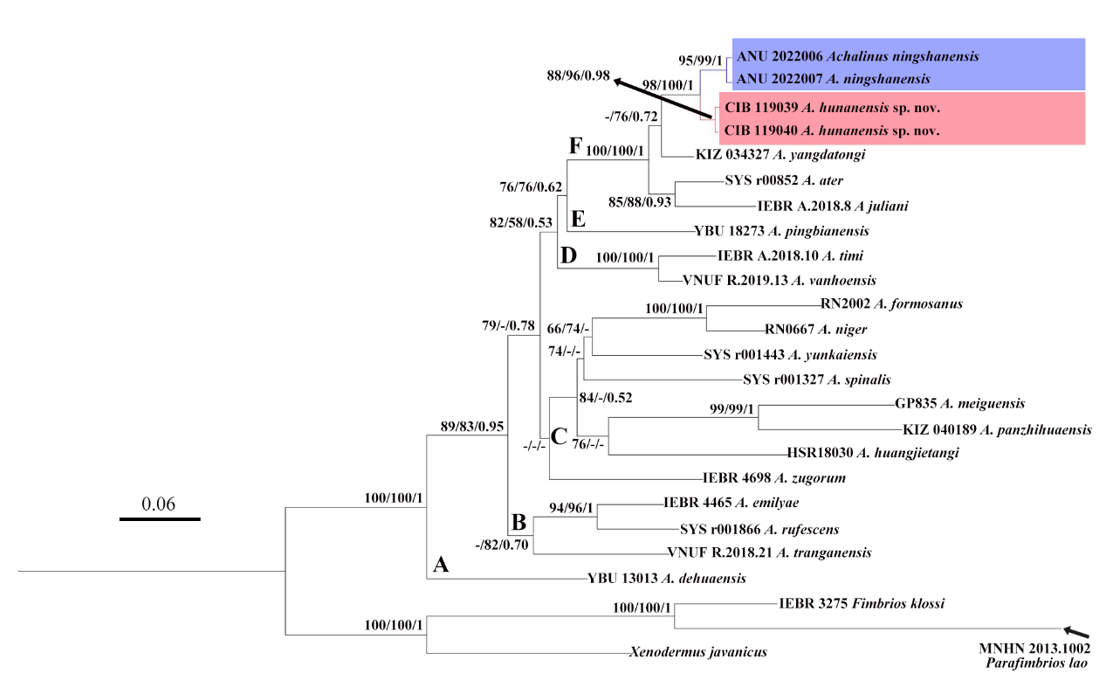

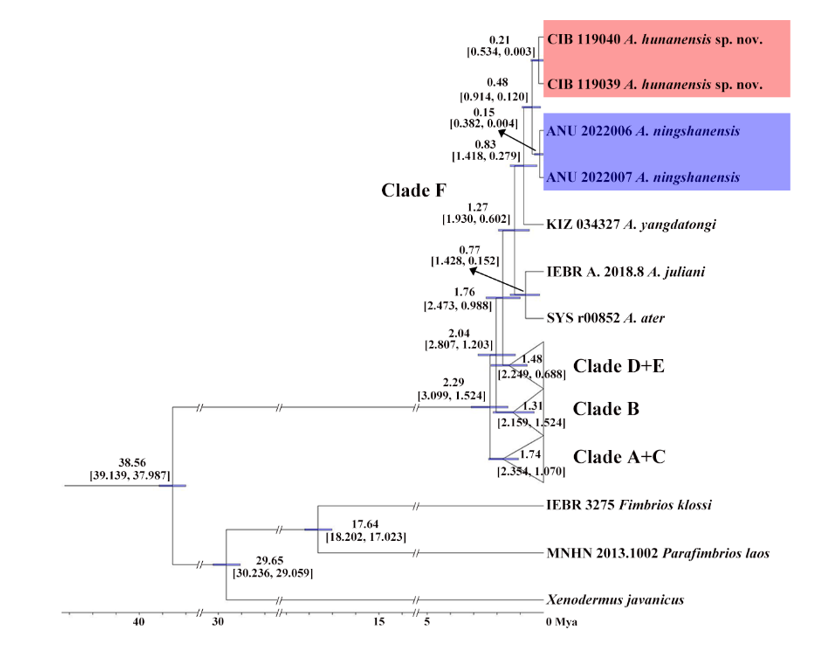

基于線粒體CO1基因片段構(gòu)建的系統(tǒng)發(fā)育樹(圖2)表明:湖南脊蛇與寧陜脊蛇A. ningshanensis為姐妹種關系,分支節(jié)點支持率高。二者的遺傳分化不是特別高,但二者之間有非常明顯的形態(tài)特征區(qū)別(湖南脊蛇 vs. 寧陜脊蛇):(1)鼻間鱗溝長約為前額鱗溝長的2倍 vs. 鼻間鱗溝長約等于前額鱗溝長;(2)尾長體長比0.221 ~ 0.225 vs. 0.121 ~ 0.161;(3)尾下鱗69–72 vs. 41–46;(4)下頷片2對 vs. 下頷片3對;(5)頰鱗相對更為狹長,其高與長之比0.62 ~ 0.70 vs. 0.45 ~ 0.58。同時,對其分化時間的估計結(jié)果(圖3)發(fā)現(xiàn):二者的分化時間約在48萬年前,與三峽貫通的時間(30到12萬年前)相近。因此,長江三峽產(chǎn)生的地理隔離可能促進了湖南脊蛇與寧陜脊蛇的分化成種。?

?

?

圖2 基于線粒體CO1基因片段構(gòu)建的脊蛇屬Achalinus物種的最大似然系統(tǒng)發(fā)生樹。湖南脊蛇A. hunanensis sp. nov.背景為紅色,寧陜脊蛇A. ningshanensis背景為藍色;樹枝處節(jié)點值分別為類SH近似似然比檢驗值/超快自展似然值/貝葉斯后驗概率。?

?

?

圖3 脊蛇屬Achalinus分化時間估計。湖南脊蛇A. hunanensis sp. nov.背景為紅色,寧陜脊蛇A. ningshanensis背景為藍色。?

??

湖南脊蛇有如下特征而與同屬已知物種相區(qū)別:(1)所有背鱗起強棱,通身23行,最外一行明顯擴大;(2)尾巴相對較短,尾長體長比為0.221 ~ 0.225;(3)上頷齒23枚;(4)前額鱗溝長約為鼻間鱗溝長的2倍;(5)頰鱗1枚,近長方形, 高與長之比為0.62 ~ 0.70 ;(6)上唇鱗6枚,第4至5枚入眶;(7)前顳鱗2枚入眶;(8)腹鱗163–165 枚,尾下鱗單行,69–72枚。?

該物種目前在已知在湖南省懷化市、寧鄉(xiāng)市、安化縣有分布。安化縣的分布信息是在該物種成文投稿之后確定的:通過后續(xù)的安化縣考察獲得一張動物照片(圖4),其呈現(xiàn)的動物形態(tài)特征與該新物種一致。該蛇夜行性,分布海拔880–1020m之間,生活在亞熱帶闊葉林下的落葉層中。?

圖4 湖南安化縣湖南脊蛇Achalinus hunanensis sp. nov.(石勝超攝)?

??

?研究成果以“A new species of Achalinus Peters, 1869 (Squamata, Xenodermidae) from Hunan Province, China”為題在ZooKeys期刊上發(fā)表。博士研究生馬舜和石勝超為共同第一作者,中國科學院成都生物研究所江建平研究員為通訊作者。懷化學院副教授向?qū)O軍與國家林業(yè)和草原局中南調(diào)查規(guī)劃院舒服參與了研究工作。本項研究工作得到國家重點研發(fā)項目(2022YFF1301401)的資助。?

?原文鏈接

??