龐學勇團隊解析了邊坡生態恢復中植物群落配置招募土壤微生物機制

來源:生態環境修復中心

作者:李瑞軒,王敏(龐學勇)

時間:2025-01-14

在全球氣候變化和人類活動的雙重影響下,高寒森林和草地生態系統面臨著嚴重的退化問題。高寒生態系統退化不僅影響當地的生物多樣性,還威脅到土壤的多功能性,進而影響整個生態系統的健康。盡管鄉土植物配置通過對微生物招募是裸露邊坡修復的一種有效方式,能夠給土壤微生物提供大量的資源,但其對土壤微生物資源限制的影響尚未得到充分研究。微生物在土壤多功能性恢復中扮演著關鍵角色,而碳、氮、磷等資源的可用性往往是這一過程的限制因素。因此,探討不同植被配置是否能有效緩解高寒受損邊坡生態修復中微生物資源限制,成為了當前研究領域的一個重要問題。

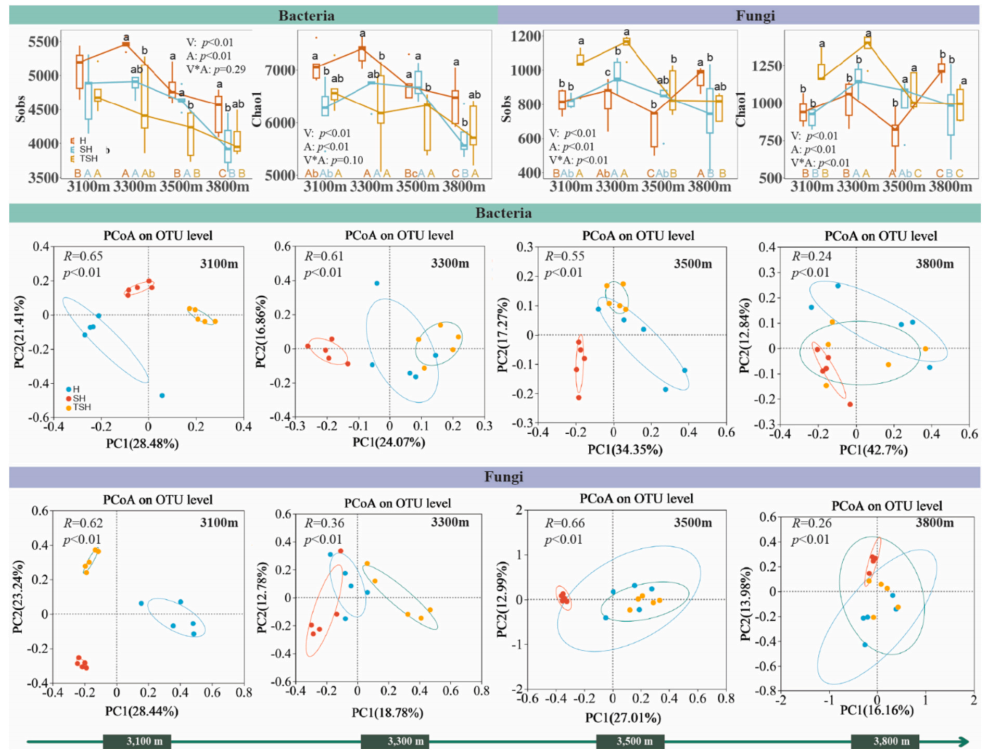

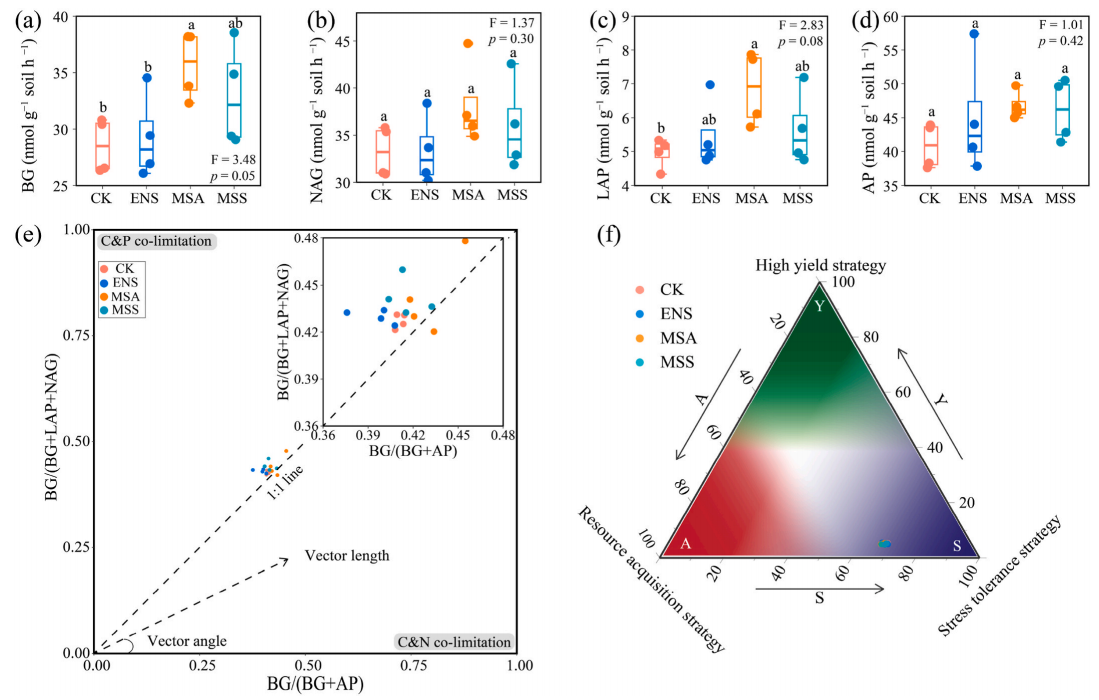

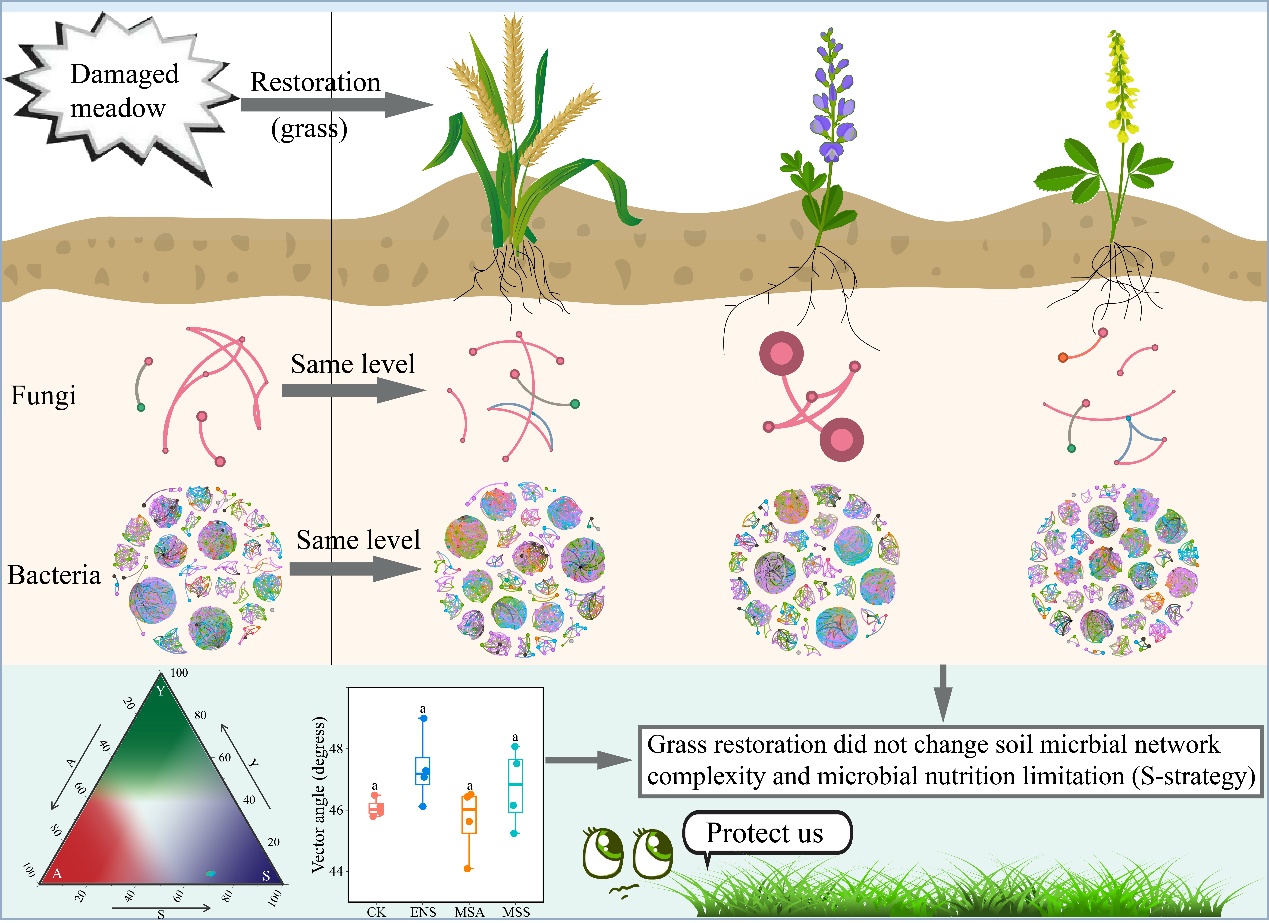

針對上述問題,中國科學院成都生物研究所龐學勇研究員團隊,聚焦于受工程活動影響的裸露邊坡,旨在通過不同的物種配置招募微生物來改善土壤資源可用性和多功能性,采用高通量測序和酶化學計量學等方法,分析了微生物群落組成與網絡結構,并評估了資源限制情況。研究發現:(1)隨著海拔的增加,細菌的α多樣性降低,而真菌的α多樣性升高,導致微生物網絡結構的復雜性增加,但是穩定性下降。在海拔較低區域,草本模式恢復為主的地下微生物采用R策略,而“草本+灌木”和“草本+灌木+喬木”模式恢復的地下微生物采用K策略。(2)盡管單一草種恢復在一定程度上提高了土壤資源,但微生物群落多樣性和結構均沒有明顯改善,原因是微生物主要采用了應激耐受策略,即修復受損細胞而非促進細胞生長,表明微生物的生長和代謝僅得到了有限的增強,微生物資源限制仍然存在,尤其是磷的限制。本研究的創新意義在于揭示了單一草種恢復對高寒生態系統微生物資源限制的微弱影響,強調了單純依賴草種恢復來修復受損高寒生態系統具有挑戰性。這一發現不僅豐富了我們對高寒生態系統恢復機制的理解,也為未來的生態恢復實踐提供了重要的科學依據。

上述研究結果分別以“Altitudinal decline of vegetation restoration effects on soil microbial communities on high-altitude roadside slops: Environmental drivers and management implications”和“Challenges in alpine meadow recovery: The minor effect of grass restoration on microbial resource limitation”為題發表在Science of the Total Environment和Journal of Environmental Management期刊上,成都生物所已畢業博士王敏(現就職于海南大學)和博士生李瑞軒為論文第一作者,龐學勇研究員為論文通訊作者,研究得到了國家自然科學基金和四川省自然科學基金聯合資助。

原文連接:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.177424

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124086

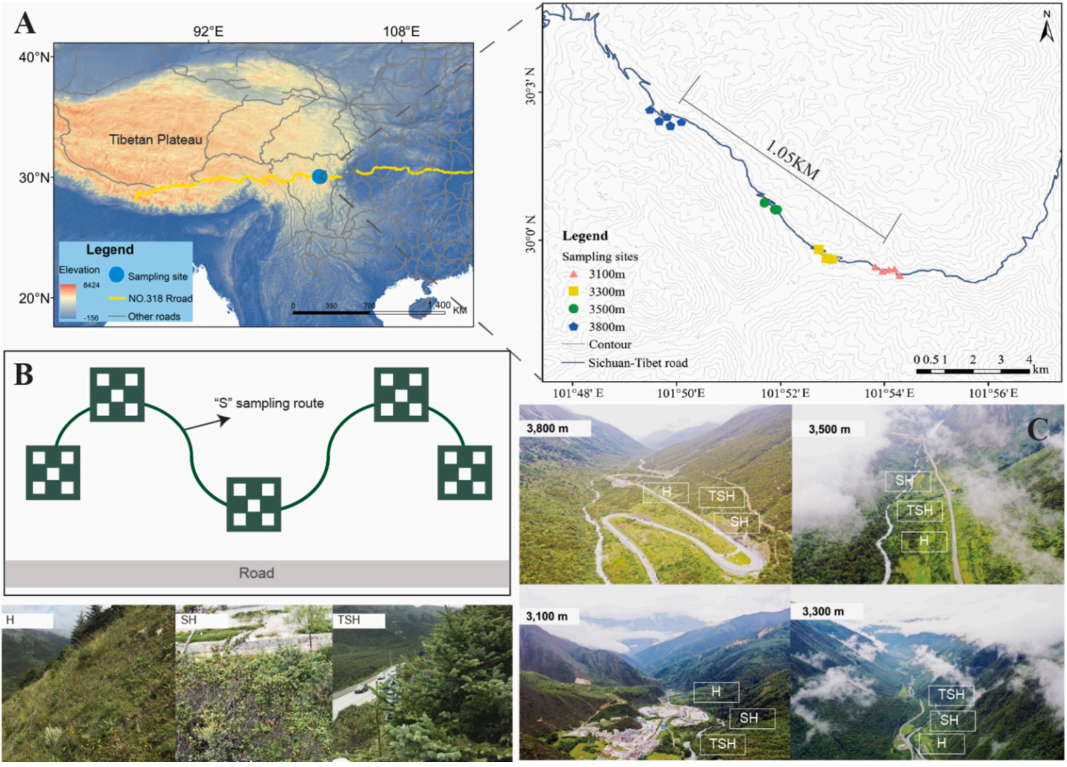

圖1沿著海拔梯度的采樣地點

圖2三種不同植被配置模式的土壤細菌和真菌群落的alpha多樣性和PCoA分布

圖3單一草種恢復過程中土壤酶活性(a-d)、酶的化學計量學(e)和微生物生命史策略(f)變化

圖4當微生物處于抗脅迫策略時,單一草種恢復對土壤微生物資源限制的影響