成都生物所龍海團隊在小麥產量相關性狀解析研究中獲新進展

來源:生物資源利用中心

作者:龍海

時間:2025-07-14

小麥(Triticum aestivum L.)是重要的糧食作物之一,為全球約35%的人口提供了主要的能量攝入和蛋白質來源。我國是小麥生產和消費大國,不斷提高小麥單產和總產,對于確保充足的糧食供給,保障國家糧食安全具有重要意義。

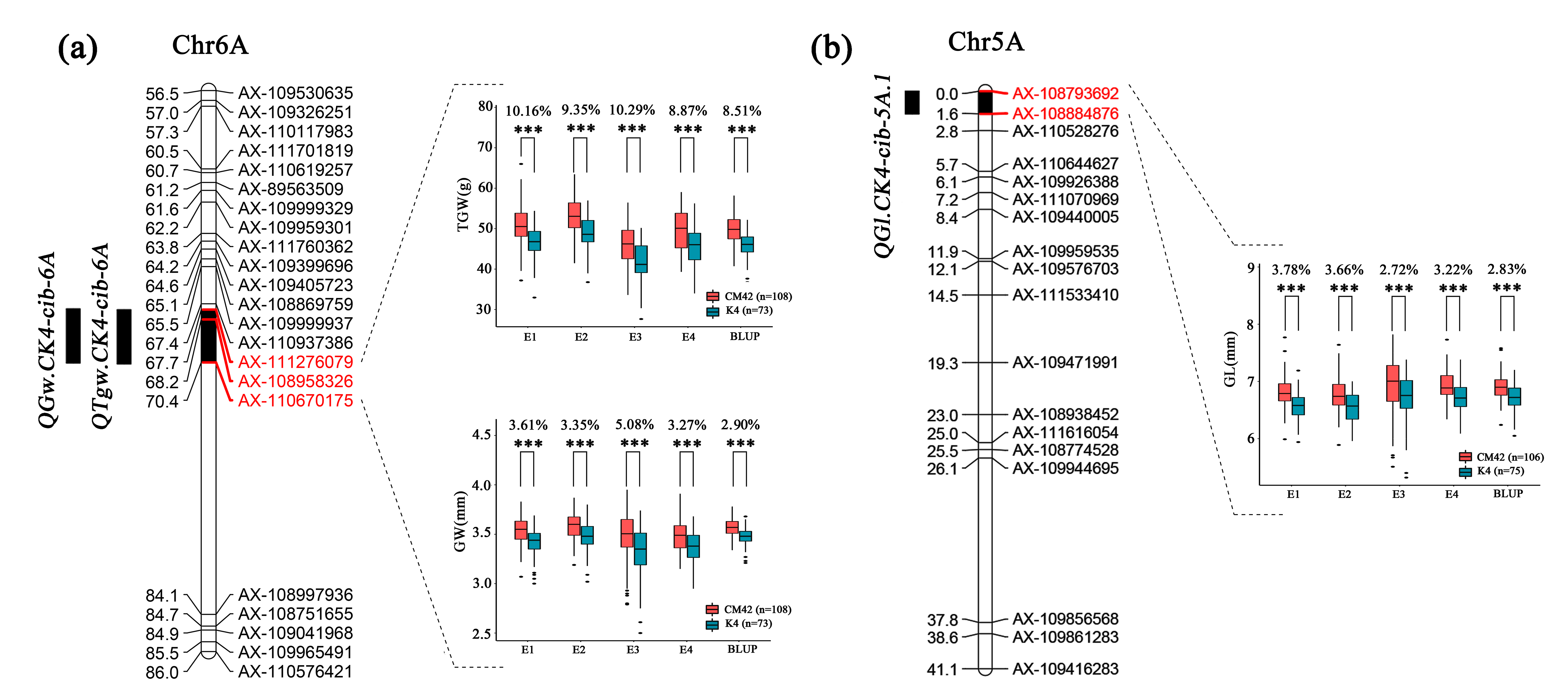

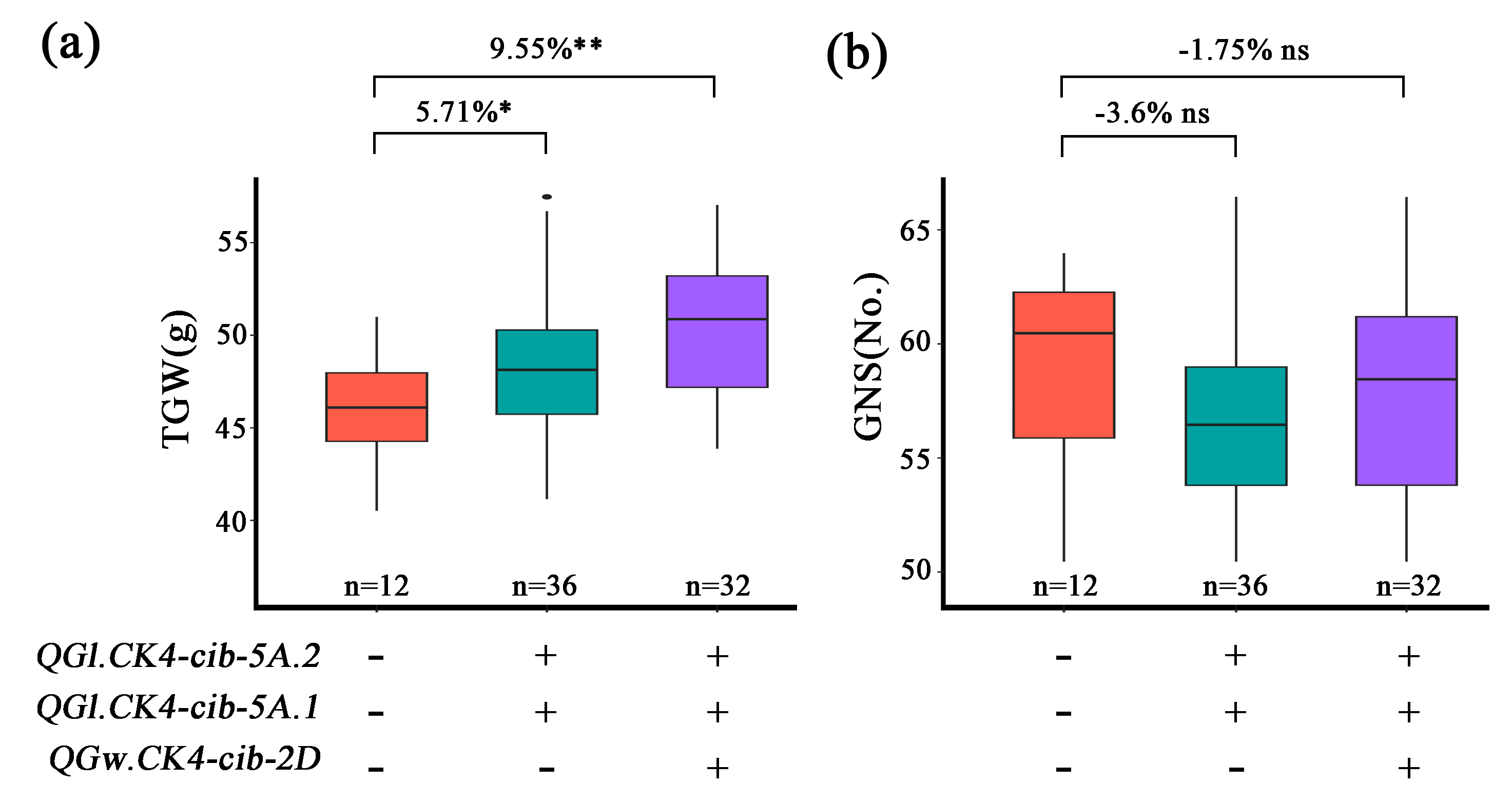

粒重主要由粒長、粒寬和粒厚決定,是小麥產量的重要組成部分。為了解析小麥粒重和粒型形成的遺傳基礎,中國科學院成都生物研究所龍海團隊利用川麥42和科成麥4號構建的雙單倍體群體,結合小麥55K SNP芯片構建的高密度遺傳連鎖圖譜和多年多點的表型精準鑒定,共鑒定到7個穩定控制粒重和粒型的數量性狀位點(QTL)。其中,QTgw/Gw.CK4-cib-6A和QGl.CK4-cib-5A.1為主效QTL,解釋了超過10%的表型變異,且在不同遺傳群體中得到驗證。效應分析結果顯示,QGw.CK4-cib-2D、QGl.CK4-cib-5A.1和QGl.CK4-cib-5A.2顯著增加粒重的同時不影響穗粒數。三者優勢等位基因的聚合增加粒重9.55%,不降低穗粒數,可能是高產小麥育種中具有應用潛力的優良分子模塊。此外,結合基因表達、序列分析和功能注釋初步預測了QGl.CK4-cib-5A.1的關鍵候選基因,為其后續的基因克隆奠定了理論基礎。上述研究結果以“Genetic identification and characterization of quantitative trait loci for wheat grain size?related traits independent of grain number per spike”為題發表在農林科學Top期刊Theoretical and Applied Genetics上。中國科學院成都生物研究所李濤特別研究助理為論文第一作者,鄧光兵副研究員和龍海研究員為共同通訊作者。

圖1、川麥42、科成麥4號以及群體中部分代表系的籽粒形態

圖2、川麥42/科成麥4號雙單倍體群體中鑒定到的主效QTL及主效QTL對相應性狀的影響

圖3、聚合QGw.CK4-cib-2D、QGl.CK4-cib-5A.1和QGl.CK4-cib-5A.2對粒重和穗粒數的遺傳效應

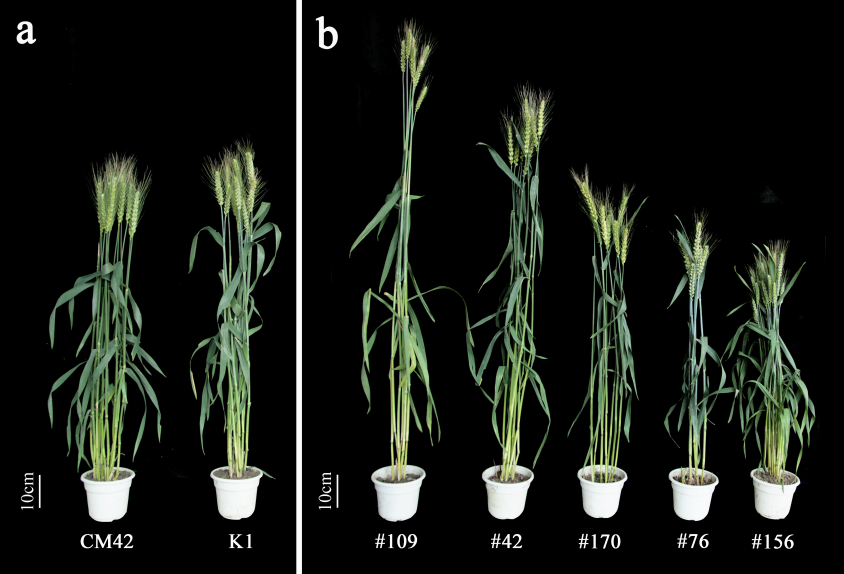

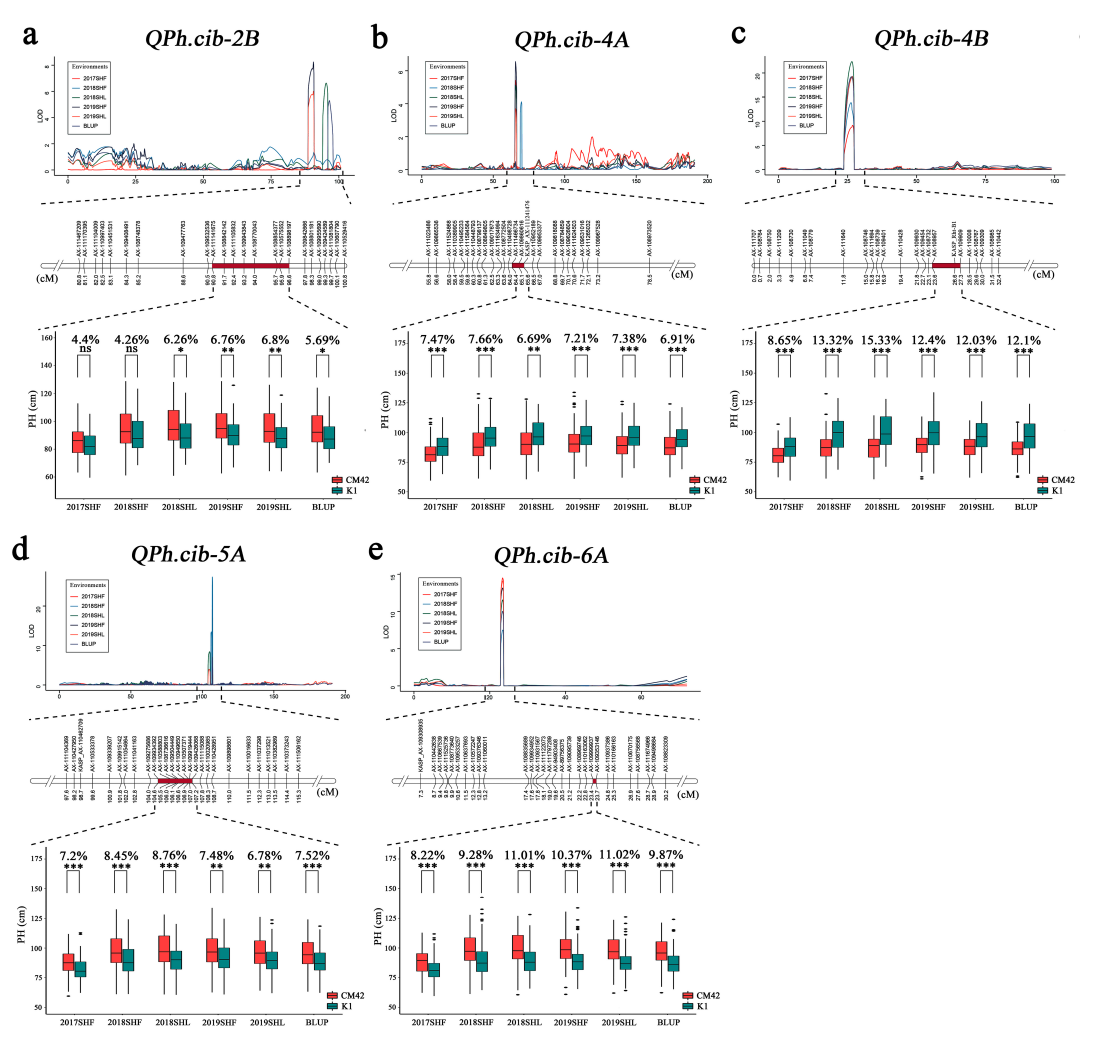

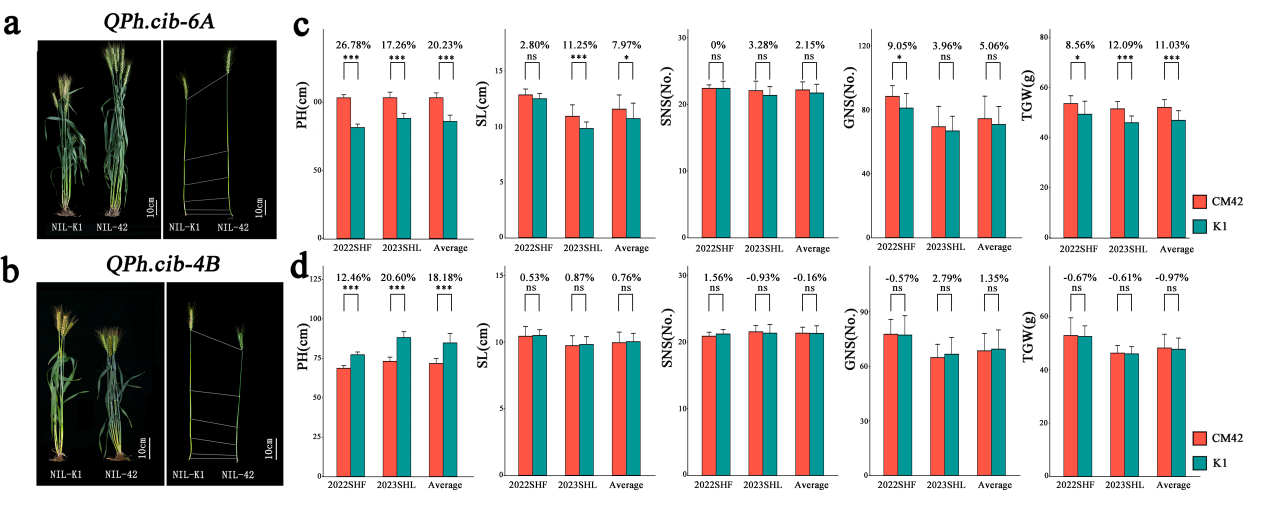

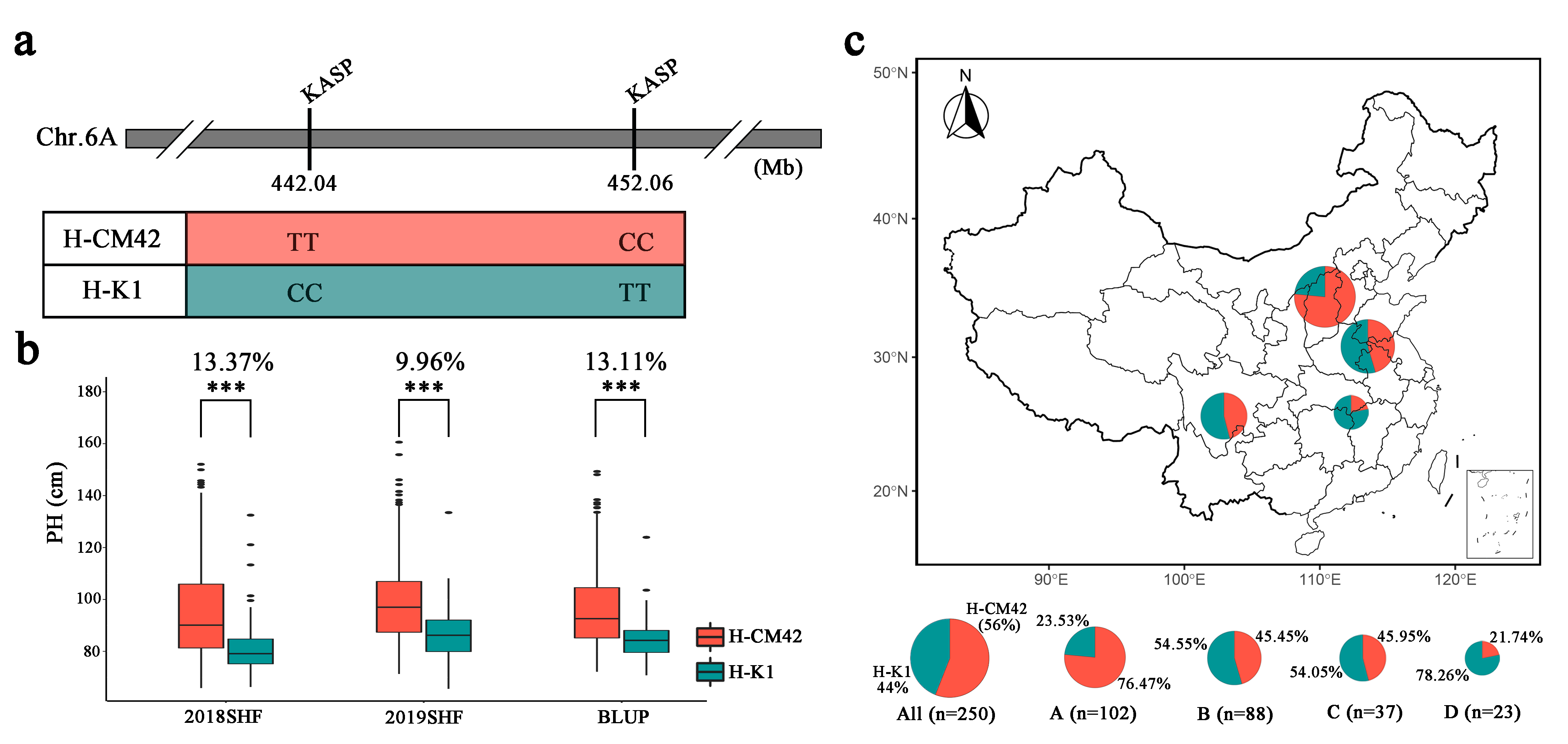

株高作為株型的關鍵性狀,是生物量積累的體現,在決定小麥產量方面起著關鍵作用。中國科學院成都生物研究所龍海團隊在川麥42和科成麥1號構建的雙單倍群體中鑒定到5個穩定的株高QTL,其中QPh.cib-4B和QPh.cib-6A為主效QTL,且在不同遺傳背景的群體中得到驗證。通過比較前人的研究報道發現,QPh.cib-4B為“綠色革命”基因Rht-B1,其中科成麥1號攜帶Rht-B1i等位基因,川麥42攜帶Rht-B1b等位基因,而QPh.cib-6A可能為新的株高主效QTL。通過多代回交結合分子標記追蹤目的基因組區域,構建主效QTL的近等基因系。近等基因系中,QPh.cib-6A能多效性地增加株高、粒重和穗長,而不影響穗粒數和每穗小穗數,而QPh.cib-4B僅對株高具有顯著影響。單倍型分析結果顯示,QPh.cib-6A的優異單倍型在中國小麥品種中的頻率相對較低。同時,結合近等基因系中的轉錄組測序,序列比對以及基因的功能注釋,初步預測了QPh.cib-6A的關鍵候選基因,為其后續的基因克隆奠定理論基礎。上述研究結果以“Identification and development of KASP markers for genetic loci controlling plant height in bread wheat and evaluation their effects using near isogenic lines”為題發表在植物學Top期刊BMC Plant Biology上。中國科學院成都生物研究所李濤特別研究助理為論文第一作者,鄧光兵副研究員為通訊作者。

圖4、川麥42、科成麥1號以及群體中部分代表系的植株形態

圖5、川麥42/科成麥1號雙單倍體群體中鑒定到的株高穩定QTL以及它們對株高的遺傳效應

圖6、主效株高QTL,QPh.cib-6A和QPh.cib-4B,在近等基因系中對產量相關性狀的遺傳效應

圖7、QPh.cib-6A在我國不同麥區小麥品種中的單倍型分析

四川省農科院作物研究所楊武云研究員、李俊研究員和劉澤厚副研究員參與其中工作。上述研究得到了得到國家重點研發計劃(2024YFD1201200)、國家自然科學基金(32301790,32272125)、四川省自然科學基金 (2023NSFSC1169,2023NSFSC1169)、國家產業技術體系四川省創新團隊、中國科學院特別研究助理資助項目、中國博士后科學基金(2022M713075)等項目的資助。

原文鏈接1:https://link.springer.com/article/10.1007/s00122-025-04912-0

原文鏈接2:https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-025-06820-3