成都生物所在市政污泥協同果蔬厭氧消化研究獲進展

作者:閆志英

時間:2022-01-26

隨著國內經濟持續快速發展,我國市政污水處理規模日益提升,然而80%左右的市政污泥無法到有效處置,污泥“亂填亂埋”現象屢禁不止,嚴重制約了我國生態文明建設發展進程。

厭氧消化技術是重要的生物質能制備途徑,也是國際公認的“負碳排放技術”,但污泥有機質含量及碳氮較低,不利于厭氧消化系統的穩定運行,其產氣效率低也極大的限制了該技術的規模化應用。

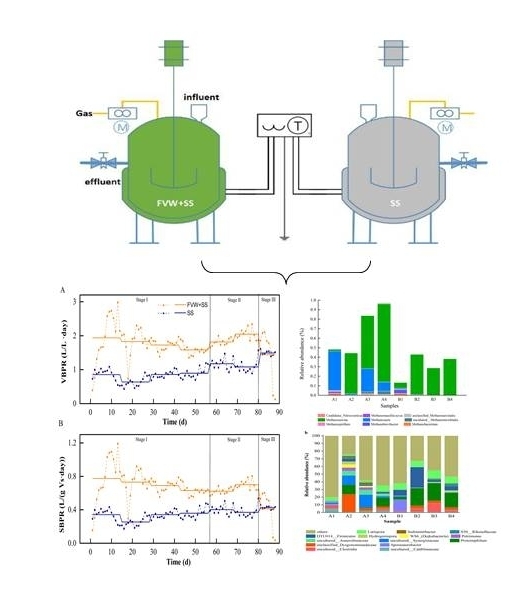

中國科學院成都生物研究所污染生物治理項目組成員蔣心茹在呂青陽博士、閆志英研究員的指導下,采用碳氮比較高的果蔬垃圾與市政污泥協同厭氧消化,底物的單位有機質產氣率提高了2倍。實驗結果顯示,協同消化能顯著降低系統總氮含量,解除污泥單獨厭氧消化時產生的氨抑制現象,進一步提高甲烷產量。

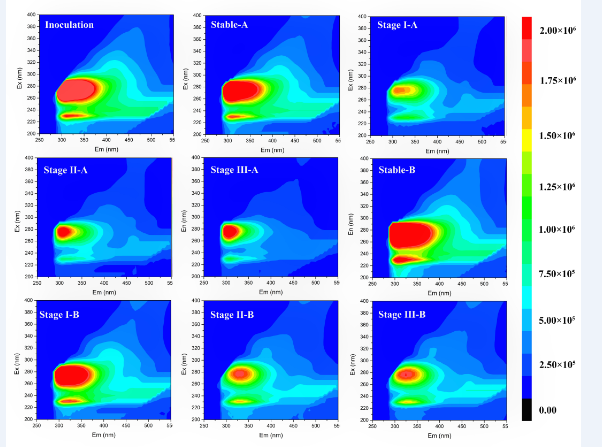

研究采用三維熒光光譜技術,對發酵過程中的有機質轉化形態進行跟蹤分析,揭示協同消化策略促進有機物轉化為沼氣的機理。實驗結果顯示,污泥作為單一底物進行厭氧消化時,總氮含量高,系統產生氨抑制現象,產甲烷菌活性受到抑制,有機物在無法轉化為甲烷后更易產生腐殖質類物質。而添加碳元素含量高的易降解的果蔬垃圾協同厭氧消化時,系統總氮含量降低,同時發酵底物的腐殖化程度降低,底物有機質更多的降解為小分子物質,并進一步生成能源物質甲烷。本研究表明協同厭氧消化可顯著降低物料的腐殖質化和芳香化程度,從而提高甲烷產率,促進了發酵底物的碳資源回收。

該研究成果發表于國際主流期刊Bioresource Technology (IF=9.642)。本研究獲四川省重大科技項目(2020YFS0449,2020YFSN0031,2021YFS0360)、四川省區域創新合作項目(2020YFQ0026)和中國科學院“西部之光”項目(2019XBZG_JCTD_ZDSYS_001)的支持。

圖一 文章摘要圖

圖二 發酵底物三維熒光光譜圖