成都生物所在蛇類視覺晝夜適應的分子機制研究中取得進展

作者:唐晨陽、李家堂

時間:2022-02-25

感覺系統的進化一直讓進化生物學家著迷,尤其是復雜的視覺系統,它經歷了數百萬年的進化以適應棲息地的不同光照條件。目前已確認的現存蛇種超過3500種,它們的棲息地要求和晝夜節律模式表現出相當大的多樣性。蛇通常通過化學感應或視覺刺激來感知獵物,已有研究描述了蛇類視網膜中光感受器的多樣化構成,尤其是在游蛇科中,因此,蛇類是探索脊椎動物視覺的適應性分子進化的良好模型。

然而,目前大多數相關研究都集中在哺乳動物、鳥類和魚類,揭示了其視網膜形態的適應性演化,當前也有部分研究報道了不同晝夜節律的蛇中視網膜細胞形態的多樣性,但少有研究利用轉錄組學方法,集中于視覺相關基因的表達上。不同晝夜習性的蛇類視覺有何差異?這些差異背后的分子機制是什么?這些問題仍有待解決。

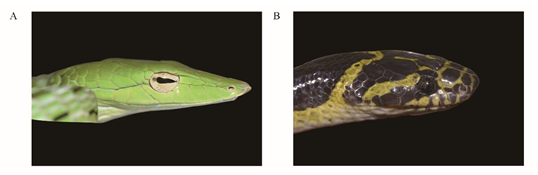

圖1. 眼部示意圖。(A)綠瘦蛇(B)黃鏈蛇

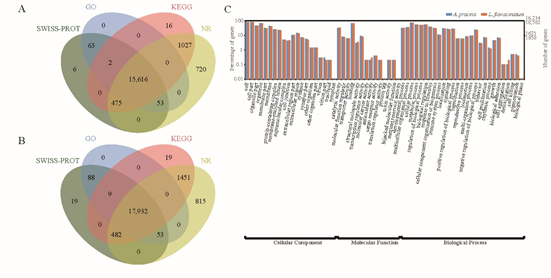

為了探討以上科學問題,中國科學院成都生物研究所李家堂研究員團隊科研人員選取了兩種不同晝夜節律模式的蛇類——綠瘦蛇(Ahaetulla prasina,晝行性)和黃鏈蛇(Lycodon flavozonatum,夜行性)(圖1),取心臟、肝臟、肺、腎臟、肌肉、眼睛六種組織進行轉錄組測序,利用測序數據對兩種蛇類的轉錄本各自進行從頭組裝并注釋(圖2)。

圖2. 轉錄組從頭組裝的注釋情況。

圖2. 轉錄組從頭組裝的注釋情況。

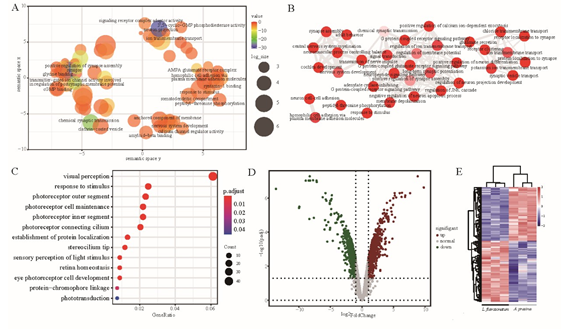

加權基因共表達網絡分析 (WGCNA)分別得到了與兩種蛇類眼睛最相關的基因模塊,進行功能富集分析后發現,兩個模塊內的基因分別發揮了不同的生物學功能,晝行相關基因主要參與了神經系統發育、離子跨膜轉運、G蛋白偶聯受體信號通路等信號傳導相關功能,而夜行相關基因主要富集在視覺感知,光感受器和光轉導等條目(圖3)。結果表明綠瘦蛇眼睛中豐富的視覺信號傳導基因增強了其對日光條件的適應能力和快速反應能力,而黃鏈蛇眼睛中光感相關基因的優勢則增強了其在黑暗環境中的對光的敏感性。同時,結合差異表達分析發現,三種視蛋白基因分別在兩種蛇類中差異表達,視桿光感受器基因在黃鏈蛇眼睛中高表達,以適應昏暗的光條件,并表現出對短波長光的敏感,而綠瘦蛇的眼睛對長波長光更敏感,并以視錐光感受器為主,這可能是由于過濾了較短波長的光以增強視覺敏銳度。

圖3. 眼睛相關模塊的功能富集GO條目和差異表達模式。

圖3. 眼睛相關模塊的功能富集GO條目和差異表達模式。

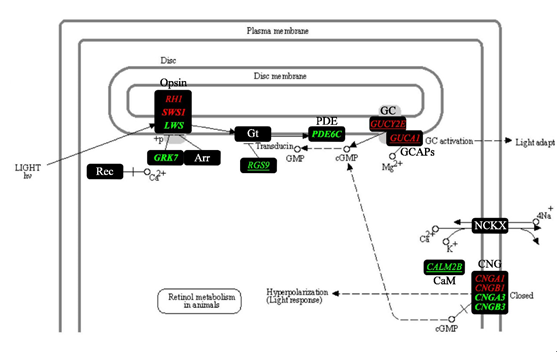

另外,進一步的分析發現,在視覺重要的光傳導通路上,兩種蛇的眼睛都有特定的光傳導相關基因表達,尤其是,視錐細胞相關基因在綠瘦蛇中特異高表達而視桿細胞相關基因在黃鏈蛇中特異高表達(圖4),這一結果與兩種蛇類的晝夜節律模式是相一致的,提示了這些基因表達的適應性進化。

圖4. 光傳導通路中基因的表達情況。與綠瘦蛇、黃鏈蛇眼睛相關的模塊中的基因分別以綠色和紅色顯示。視錐細胞中參與光轉導的基因以粗體顯示,特異在視桿細胞中的基因以常規字體顯示,帶下劃線的文本表示視錐和視桿中共有的基因。

研究工作以“Transcriptome Analyses Reveal Circadian-Related Expression Features in the Visual Systems of Two Snakes”為題發表于國際期刊“Diversity”。該研究為蛇類視覺適應的遺傳研究提供了重要的基礎,并為進一步了解蛇的適應性進化提供了依據。中國科學院成都生物研究所李家堂團隊和西南民族大學聯合培養的碩士研究生唐晨陽為文章的第一作者,中國科學院成都生物研究所李家堂研究員和西南民族大學楊孔教授為共同通訊作者。該研究得到國家自然科學基金、中科院國際合作項目、中科院前沿科學重點研究項目、四川省杰出青年科技人才項目、中科院“西部之光”等項目的資助。