成都生物所在動物多模通訊進化機制研究中取得新進展

作者:趙龍輝 崔建國

時間:2022-05-20

動物的通訊方式包括聲音通訊、視覺通訊、化學通訊、觸覺通訊等。在有些物種中,除了單模信號(即單一感覺信號),有時同時采用兩種甚至多種感覺信號進行通訊,即多模通訊。已有很多研究表明,多模信號可以為動物帶來功能上的益處,例如,跨模態感知可以提高接受者的信息識別效率、注意力以及記憶能力,從而增加復雜環境條件下的通訊效率。然而,相比于多模通訊的成因(why),我們對多模態信號如何(how)由單模態信號進化而來知之甚少。

小湍蛙生活在海南島熱帶雨林的溪流中,前期的研究表明,為了應對流水噪音給其聲音通訊帶來的嚴重干擾,除了提高鳴聲頻率,小湍蛙還使用多種肢體動作(視覺信號)進行通訊,即使用視-聽多模信號進行通訊(Zhao et al., 2017, 2018, 2021)。然而,蛙類的肢體動作最初是如何進化而來,如何整合進通訊信號,并不清楚。研究者在野外觀察發現,該物種鳴叫時經常被吸血蚊蟲叮咬,而蚊蟲誘發的防衛性肢體動作與已報到的蛙類動態視覺信號十分相似(Video 1)。研究者們意識到,鳴聲、吸血蚊蟲和肢體動作之間可能存在某些相關性,由此提出假設:小湍蛙復雜的肢體動作信號最初可能由蚊蟲誘發的防衛性動作進化而來,并在性選擇作用下逐漸整合到多模態通訊系統中。

視頻1 小湍蛙被干擾示例(https://elifesciences.org/articles/76083/figures#video1)。

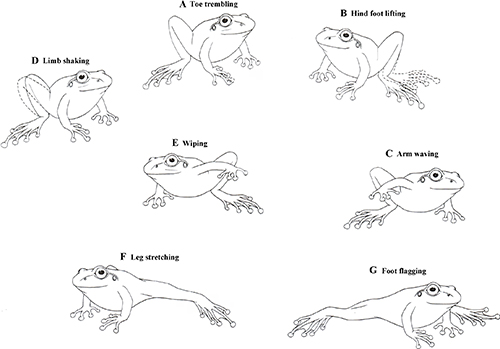

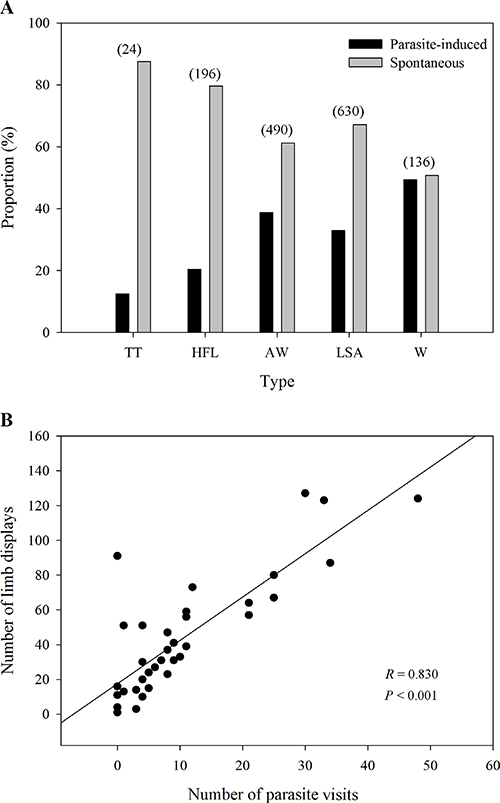

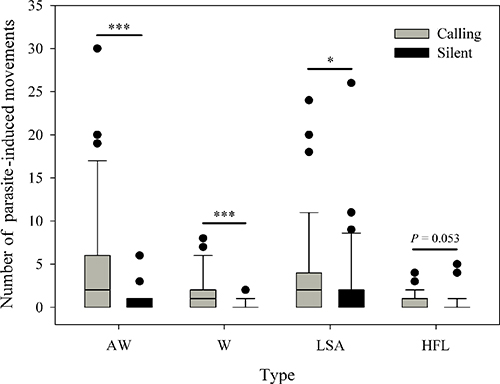

首先,研究人員構建了小湍蛙肢體動作圖譜,將該物種的肢體展示分為顫指(TT,toe trembling)、后足抬起(HFL, hind foot lifting)、招手(AW, arm waving)、抖肢(LSA, limb shaking)、水平摩擦(W, wiping)、伸腿(LS, leg stretching)和旗語(FF, foot flagging)七種(圖1)。除了LS和FF外,所有的肢體動作都可以被蚊蟲誘發,或自發產生(圖2A)。研究人員采集了叮咬小湍蛙的昆蟲,進行鑒定,發現了以冷血動物血液為食的昆蟲,其中的蛙蠓類可以竊聽蛙類鳴聲,并以此為線索,以蛙類血液為食(Video 1)。有趣的是,研究發現雄性小湍蛙的肢體動作展示頻次與被叮咬風險正相關(圖2B),鳴叫雄蛙的肢體動作比安靜雄蛙更頻繁,這說明小湍蛙的聲音信號可能會被蚊蟲竊聽,面臨更大的被叮咬壓力(圖3)。

圖1 小湍蛙肢體動作展示圖譜。

圖2 小湍蛙不同肢體動作展示的比例(A)以及蚊蟲干擾強度與肢體動作發生頻次的相關性(B)。

圖3 小湍蛙鳴叫個體與安靜個體不同肢體動作展示的差異。

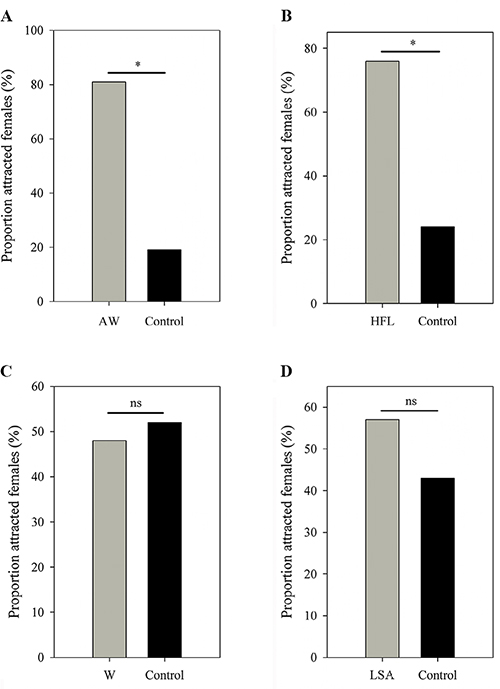

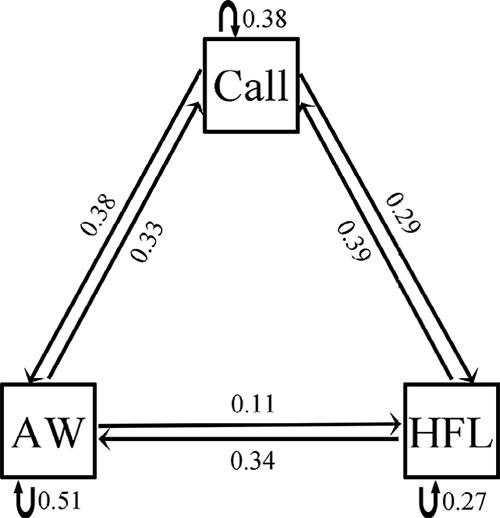

蚊蟲叮咬引發的肢體動作是否會影響配偶選擇?研究人員通過室內視頻回放實驗,評估了防衛性肢體動作對雌性的吸引力。結果表明,相對夸張的肢體動作(即AW和HFL)與鳴聲信號一起,增加了對雌蛙的吸引力(圖4)。因此,小湍蛙可以利用防衛性動作和鳴聲進行多模通訊,性選擇是驅動此過程的重要動力。最后,本研究構建了鳴聲和肢體動作(即AW和HFL)的動態傳遞矩陣,檢驗鳴聲與肢體動作的產生在時序上是否有相關性。結果表明,肢體動作的產生與鳴聲的發出在時序上高度相關,肢體動作傾向于在鳴聲之后產生(圖5)。

圖4 雌蛙對不同刺激對的選擇偏好。

圖5 小湍蛙鳴聲、招手(AW)和后足抬起(HFL)動作之間的動態傳遞矩陣。

綜上,這項研究表明,以蛙類血液為食的蚊蟲,通過竊聽蛙類的鳴聲信號尋找蛙類,蛙類通過復雜的肢體動作進行防衛。這種獨特的種間相互作用,使得鳴聲與肢體動作之間建立了聯系,為視聽多模信號的產生提供了可能,在性選擇作用下,蚊蟲叮咬誘發的肢體動作整合為視聽多模信號的一部分。這一研究提出了視聽多模信號進化的一種新途徑,對我們理解動物視覺動作信號的進化起源、自然選擇與性選擇的關系有重要意義。

該研究成果以“Parasite defensive limb movements enhance acoustic signal attraction in male little torrent frogs”為題在國際學術期刊eLife發表。中科院成都生物研究所動物行為與仿生項目組趙龍輝博士(現為海南師范大學博士后)為該論文第一作者,崔建國研究員為論文通訊作者,中科院成都生物研究所唐業忠研究員、海南師范大學汪繼超教授、阿姆斯特丹自由大學Wouter Halfwark博士等為該論文的合作作者。本研究得到了國家自然科學基金、中國科學院青年創新促進會優秀會員人才基金、中科院“西部之光”人才基金、兩棲爬行動物行為學四川省青年科技創新團隊等項目的資助。