中國科學院成都生物研究所在根毛和菌根對干旱河谷土壤結構變化的響應及機理研究方面取得新進展

作者:胡慧

時間:2022-06-13

高石礫含量的土壤往往保水保肥能力弱,導致養分貧瘠,這嚴重制約植物的定植及生長發育。高石礫還加劇土壤中的干旱狀況,因此研究干旱化背景下植物對土-石結構變化的功能響應,并理解石礫體積含量變化的后果與機制,對干旱區植被恢復有重要的指導意義。我國西南干旱河谷地區的土壤中石礫含量高并且空間異質性大(1%-65%),植物對這種環境的響應取決于對吸收性狀的調整。研究細根分支水平上的功能分化及調整,能很好地解釋植物的覓食策略,是多石生態系統地下過程研究的重要環節。然而,目前針對植物吸收能力對石礫含量變化的響應研究很少,并且缺乏對石礫含量梯度上根毛、菌根和皮層等功能性狀組合的認知及種間差異性比較。

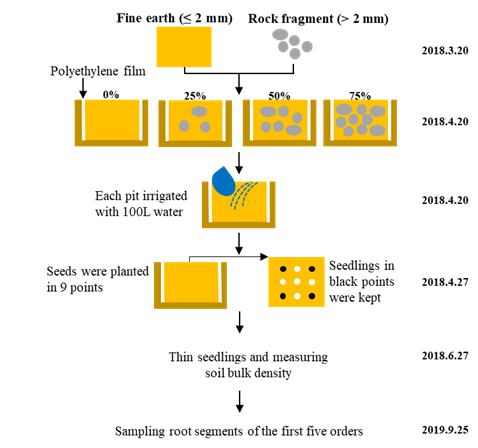

中科院成都生物研究所生態恢復與生物多樣性保育課題組博士生胡慧,在岷江上游干旱河谷氣候背景下開展4個石礫含量梯度的控制試驗(0%, 25%, 50% 和 75%, v v-1, 圖1),選取干旱河谷區生長和根系特征顯著不同的鄉土旱生植物:毛蓮蒿(Artemisia vestita)和鞍葉羊蹄甲(Bauhinia brachycarpa),采用雙因素區組試驗設計,觀測細根分支特征、各級根形態和吸收性狀(根毛、菌根和皮層),及其與土壤理化性質的關系,探討不同物種的資源獲取策略對石礫含量變化的響應及種間差異。

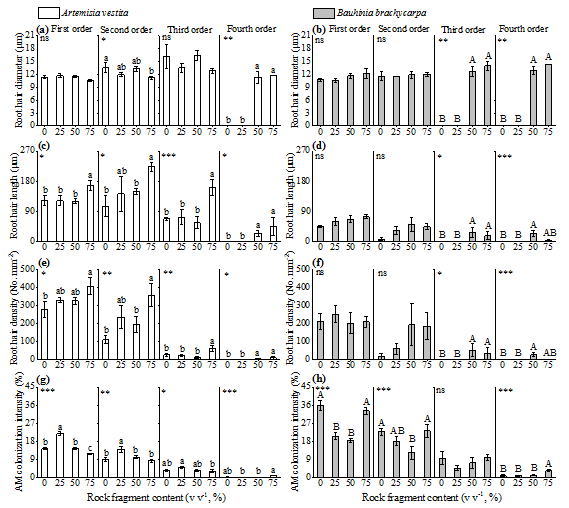

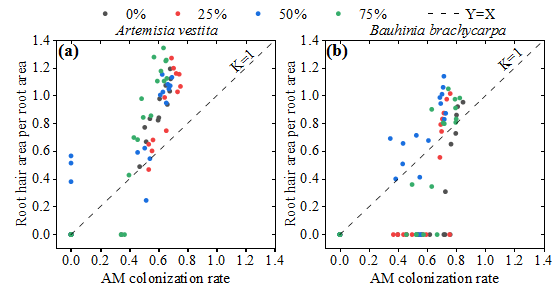

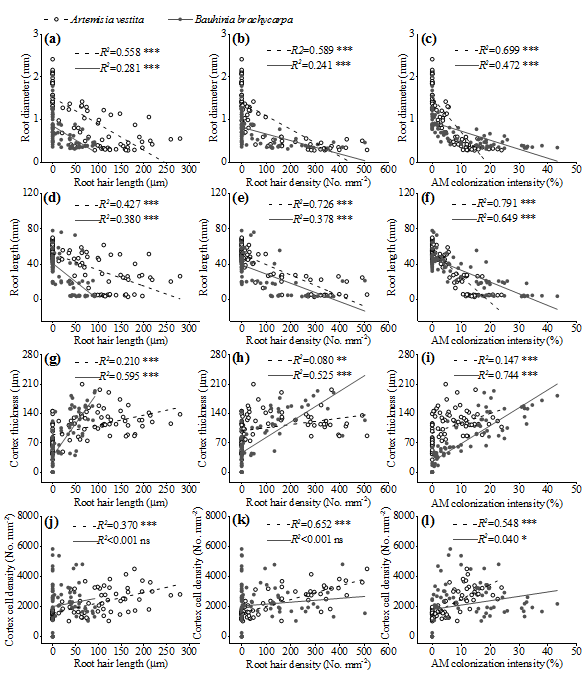

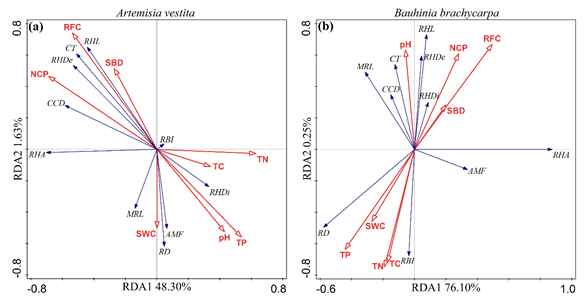

研究發現,兩個物種均通過增加根毛密度和菌根侵染率來減輕高石礫含量(75%)引起的資源壓力,主要表現為顯著增加了三到四級根的吸收潛力。石礫含量梯度上,兩個物種的根毛的長度和數量均隨著根序的增加而減小,這與高級根上的吸收功能退化相符。本研究結果支持了皮質厚度與菌根定植正相關的結論,并發現更密集的皮層細胞也有利于菌根感染。隨著石礫含量的增加,根長度-根毛密度-菌根侵染率之間存在權衡,并且兩種植物在高石礫(50%-75%)條件下傾向于產生更多的根毛。與無石土壤相比,石礫存在導致兩個物種的根分支強度減少,但五級根總長度有所增加。兩個物種應對石礫含量變化的方式也有所不同。毛蓮蒿的根更粗且分枝強度更低,但密集且長的根毛有利于其快速吸收養分和水分以維持快速生長。相比之下,鞍葉羊蹄甲的根系分支強度大且分布更深,并傾向于形成菌根,有助于其成功應對由石礫含量增加而引起的資源壓力。兩物種資源獲取策略和功能分化的相似性及關鍵差異為干旱地區植物如何適應多石土壤提供了更直接的理解。

本研究將進一步關注含石土的資源(特別是水與養分)供給能力及其動態變化,根系空間分布和動態變化以及根系分支水平上的運輸能力對土-石結構變化的響應。

部分數據近期以Rock fragment content in soils shift root foraging behavior in xerophytic species為題在Plant and Soil上發表。

DOI:10.1007/s11104-022-05502-5

圖1 試驗布置流程圖。

圖2 兩物種各級根的根毛直徑、根毛長度、根毛密度和菌根侵染率在石礫含量梯度上的變化(五級根上根毛和菌根消失)。

圖3 石礫含量梯度上毛蓮蒿(a)和鞍葉羊蹄甲(b)的每菌根定植比率的單位根面積的根毛面積(該比值增大說明根毛增加更快)

圖4 石礫含量梯度上兩物種前五級根的根性狀間相關關系。

圖5 石礫含量含量梯度上毛蓮蒿(a)和鞍葉羊蹄甲(b)的細根性狀(除根分支強度外其余性狀為五個根序的平均值)和土壤性質的冗余分析(RBI,根分枝強度;MRL,根長;RD,根直徑;RHDi,根毛直徑;RHL,根毛長度;RHDe,根毛密度;AMF,AMF定植強度;CT,皮層厚度;CCD,皮層細胞密度;RHA,單位根面積的根毛面積與AMF定植比率的比值;SWC,土壤含水量;SBD,土壤容重;NCP,非毛管孔隙度;TC,土壤總碳;TN,土壤總氮;TP,土壤總磷)。