成都生物所定位新的小麥穗發育調控基因

作者:張鐫鈺

時間:2022-06-15

小麥(Triticum aestivum L.)是世界上最重要的糧食作物之一,隨著世界人口增多、耕地面積減少以及氣候不斷變化,提升小麥產量仍然是育種的重要目標。小麥穗主要由附著于穗軸兩側交替互生的小穗構成。小穗進一步分化成數目不定的小花,其中3-5朵小花能最終形成籽粒。因此,小麥穗型的發育與籽粒產量密切相關。挖掘小麥穗型發育的關鍵調控基因,解析其作用的分子網絡對于通過分子設計優化穗型,提高小麥產量潛力具有重要的理論意義與應用價值。

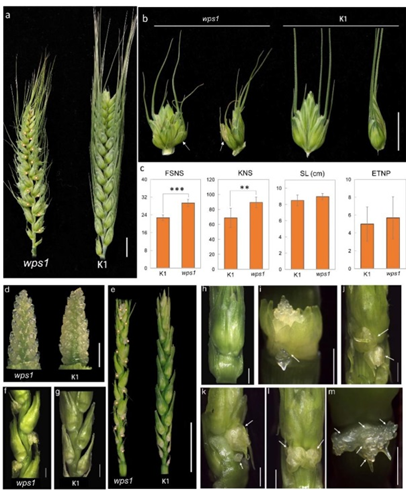

穗發育突變體是研究小麥穗型調控機制的優異材料。超數小穗(supernumerary spikelets)是一種在一個穗節點著生額外小穗的穗型變異,主要包括四種類型,分別為分枝穗、多棱穗、平行小穗以及復生小穗(Paired spikelet, PS)。本研究在自育小麥品種科成麥1號(K1)的EMS誘變群體中發現了一個具有復生小穗表型的突變體,其特點為在一個穗節處著生兩個小穗,命名為wps1(wheat paired spikelets 1)。表型鑒定結果顯示,該突變體的可育小穗數和穗粒數均顯著高于野生型。通過幼穗觀察發現,wps1次小穗的發育晚于主小穗,花序分生組織的活性可能發生變化。

圖1 wps1與K1的穗形態比較

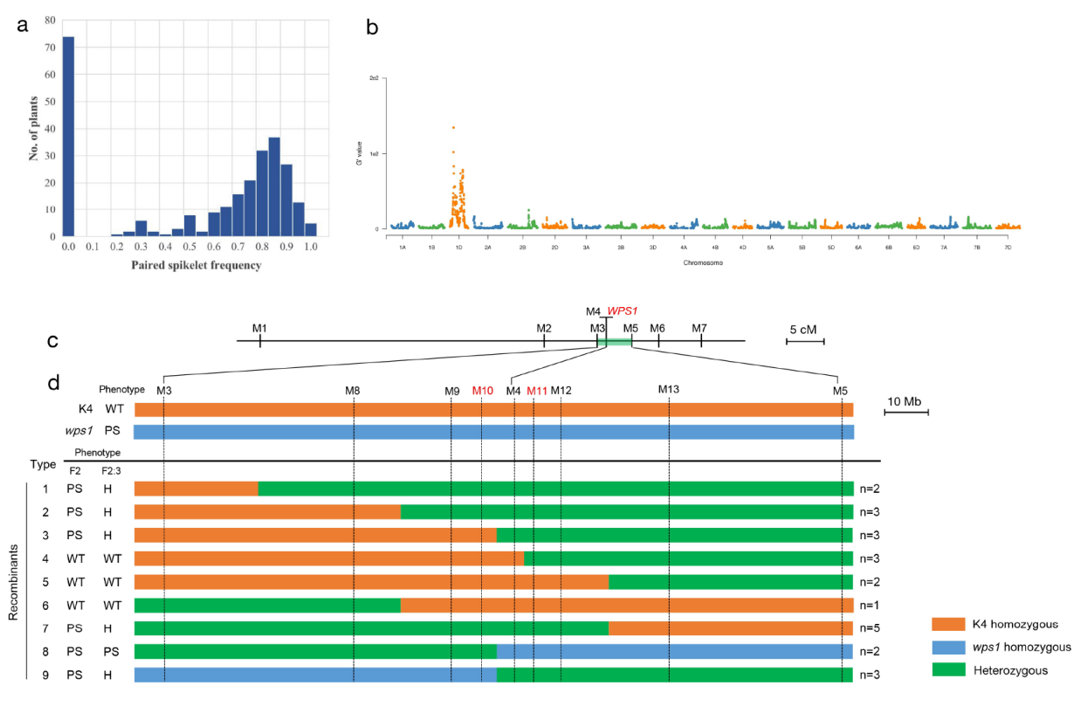

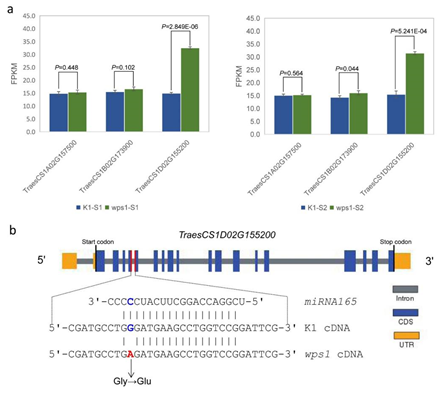

遺傳分析表明wps1中復生小穗表型受到一個顯性核基因控制,命名為WPS1(WHEAT PAIRED SPIKELET 1)。利用BSR分析法,結合分子標記技術構建遺傳連鎖圖譜和物理圖譜,將WPS1定位在1D染色體208.18~220.92Mb之間。該位點附近尚無穗發育相關基因報道,是一個新的基因位點。利用中國春參考基因組序列及重測序數據和轉錄組測序數據,對該區間內的基因變異及表達水平進行分析,最終鎖定一個候選基因TraesCS1D02G155200。在wps1中,該基因發生一個非同義突變,且表達量顯著升高。TraesCS1D02G155200編碼一個HD-ZIP Ⅲ家族的轉錄因子,與擬南芥REV和水稻OsHB2同源,具有一段與miRNA165/166結合的序列。wps1中該基因的變異恰好處于與miRNA165/166結合的區域內。因此推測,wps1中該位點突變,阻礙了miRNA165/166與TraesCS1D02G155200轉錄本的結合和降解,導致表達量提高,進而產生復生小穗表型。

圖2 wps1的遺傳解析

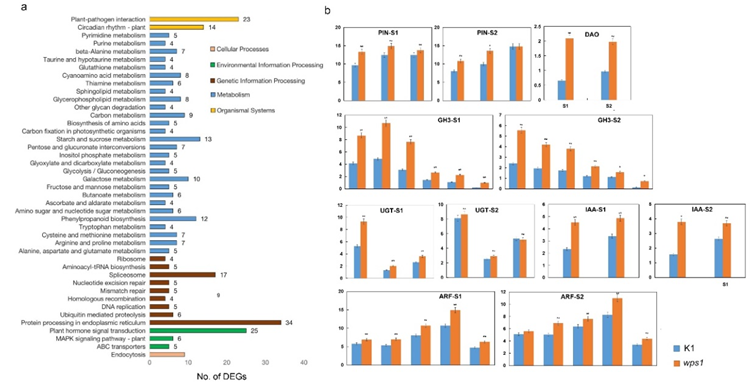

為初步解析wps1中復生小穗形成的轉錄調控網絡,我們對K1和wps1的幼穗轉錄組數據進行了挖掘,結果發現生長素合成、穩態維持和信號轉導相關的基因在wps1中表達量顯著上調,暗示復生小穗表型的發生可能受到生長素信號的調控。前人研究報道了Ppd-1(Photoperiod-1)、TB1(Teosinte Branched 1)能夠通過調控開花基因FT(FLOWERING LOCUS T)進而影響下游基因VRN1(VERNALIZATION 1)的表達,從而影響開花和復生小穗表型的發生。擬南芥中的節律基因LHY(LATE ELONGATED HYPOCOTYL)也能夠通過調控FT1的表達影響開花。轉錄組數據表明,在突變體中,Ppd-1、FT1、VRN1以及LHY的表達量下調,TB1表達量上調,這與前人的報道一致,表明上述基因可能共同參與了wps1中復生小穗的形成。

圖3 候選基因分析

圖4 生長素相關基因表達水平比較

綜上,本研究鑒定到一個新的控制小麥穗發育的基因位點及其候選基因,為后續基因克隆、功能驗證及分子機制研究奠定了基礎。以上研究結果以“Genetic and transcriptomic dissection of an artificially induced paired spikelets mutant of wheat (Triticum aestivum L.)”為題于近日在農林科學一區Top期刊Theoretical and Applied Genetics上在線發表。中國科學院成都生物研究所碩士研究生張鐫鈺為文章的第一作者,中國科學院成都生物研究所龍海副研究員為通訊作者。本研究受到四川省重點研發計劃(2021YFYZ0027、2020YFSY0049), 四川省作物育種攻關(2021YFYZ0002)和國家重點研發計劃(2016YFD0100102)資助。