成都生物所在琴蛙屬鳴聲變異、系統發育關系和大腦活動研究上獲進展

作者:方軻,方光戰

時間:2022-06-17

對發聲動物而言,同種鳴聲的聲學特征與聽覺系統的處理偏好存在協同進化;同時,鳴聲信號的種間/種內變異程度與聲音的發送者/接收者的生理學約束密切相關。 然而,對于大腦是如何感知鳴聲變異、以及大腦能否通過聽覺感知表征不同鳴叫物種之間的系統發育關系,仍然知之甚少。 本研究旨在結合聲學、系統發育學和神經電生理學等相關方法,探討鳴聲變異、系統發育關系和大腦活動特征三者間的關聯。

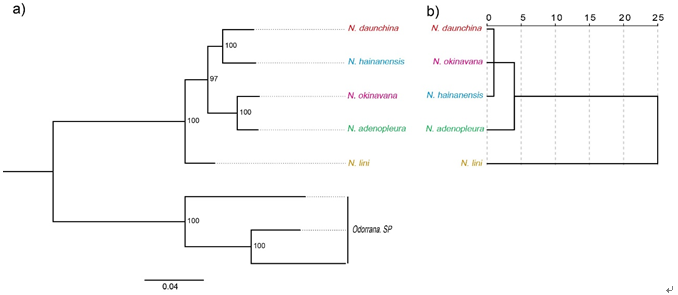

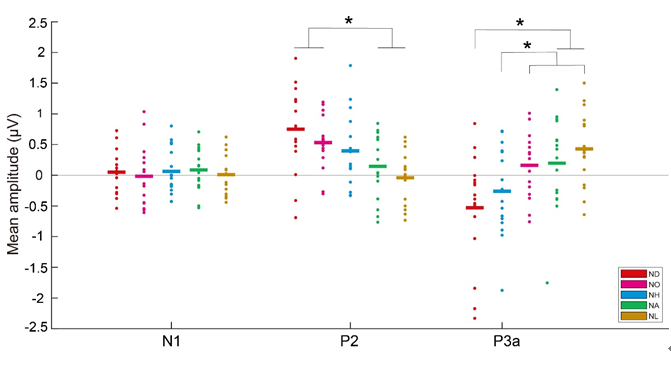

雖然近年來相繼發現了多個琴蛙屬新種,但最初被鑒定出的5個琴蛙屬物種分別為仙琴蛙(Nidirana daunchina)、彈琴蛙(N. adenopleura)、海南琴蛙(N. hainanensis)、豎琴蛙(N. okinavana)和林琴蛙(N. lini)。本研究通過聲學參數分析、層次聚類分析和多維尺度分析探討上述5個物種廣告鳴叫的種間差異;通過貝葉斯推斷法(MrBayes)和MEGA X分析5個物種的系統發育關系及遺傳距離;回放5個物種的廣告鳴叫,同時采集和分析仙琴蛙大腦的事件相關電位(event-related potentials, ERP)各組成成分的振幅和潛伏期,探究ERP特征與鳴叫變異、系統發育關系之間的關聯。結果發現:(1)系統發育樹由三個獨立的進化枝組成,即仙琴蛙和海南琴蛙、豎琴蛙和彈琴蛙、林琴蛙(圖1a);與之匹配的是,遺傳距離按仙琴蛙、海南琴蛙、豎琴蛙、彈琴蛙、林琴蛙的順序遞增;(2)廣告鳴叫的種間變異程度與遺傳距離變化趨勢一致(雖然海南琴蛙和豎琴蛙的位置不匹配;圖1b),說明琴蛙屬廣告鳴叫的種間分化程度整體上隨著遺傳距離的增加而增加;(3)P2幅度與5種琴蛙的鳴聲差異特征相匹配,隨著鳴聲差異特征的增加逐漸降低,而P3a幅度與5種琴蛙的遺傳距離相對應,隨著物種間遺傳距離的增加而增加(圖2)。由于P2對聲音刺激的相似度敏感(相對于同種鳴叫而言),所以P2可能表征著大腦處理聲音信號聲學特征的神經過程;P3a對刺激的新穎性敏感,因此P3a可能表征著大腦解碼聲音信號中蘊藏的進化史等相關信息的神經過程。

圖1 系統發育樹(a)及5種廣告鳴叫的層次聚類結果(b)

圖2 不同廣告鳴叫誘發的事件相關電位成分的變化模式

注:ND、NO、NH、NA、NL分別表示仙琴蛙、豎琴蛙、海南琴蛙、彈琴蛙和林琴蛙的廣告鳴叫

上述結果表明,仙琴蛙的大腦活動特征表征著琴蛙屬廣告鳴叫的種間分化及系統發育關系。該研究成果以“Neural activities in music frogs reveal call variations and phylogenetic relationships within the genus Nidirana”為題發表在國際學術期刊Communications Biology上。中國科學院成都生物研究所與安徽大學聯合培養的碩士研究生方軻(現為南京航空航天大學在讀博士)為論文第一作者,方光戰副研究員為論文通訊作者。本研究得到了國家自然科學基金面上項目(No. 32170504, 31970422, 31672305)支持。