成都生物所龐學勇團隊在林窗形成對土壤無脊椎動物群落影響方面獲得進展

來源:生態環境修復中心

作者:張燕

時間:2025-06-20

頻繁的極端氣候事件導致大規模樹木死亡,形成不同大小的林窗,這些空隙會影響植物更新以及土壤的水熱狀況。然而,它們對土壤無脊椎動物群落,尤其是在脆弱的亞高山森林生態系統中的長期影響,仍缺乏足夠研究。

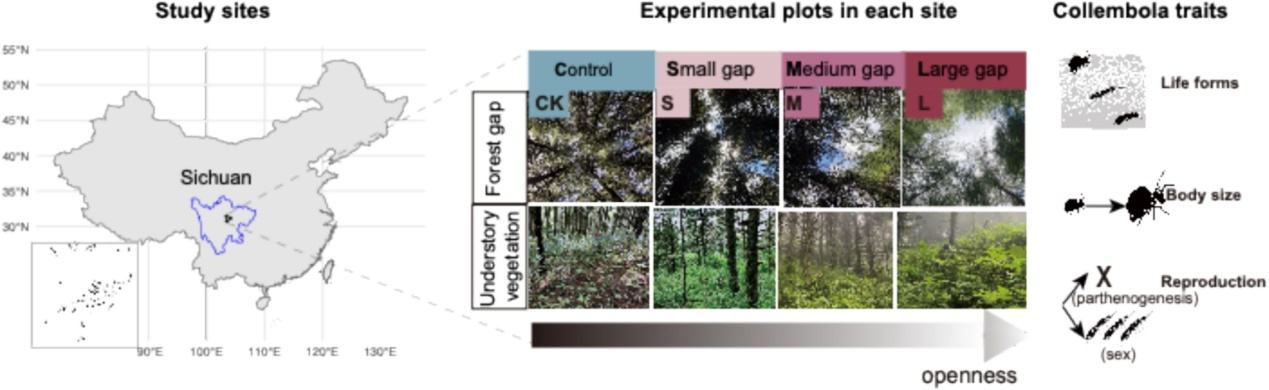

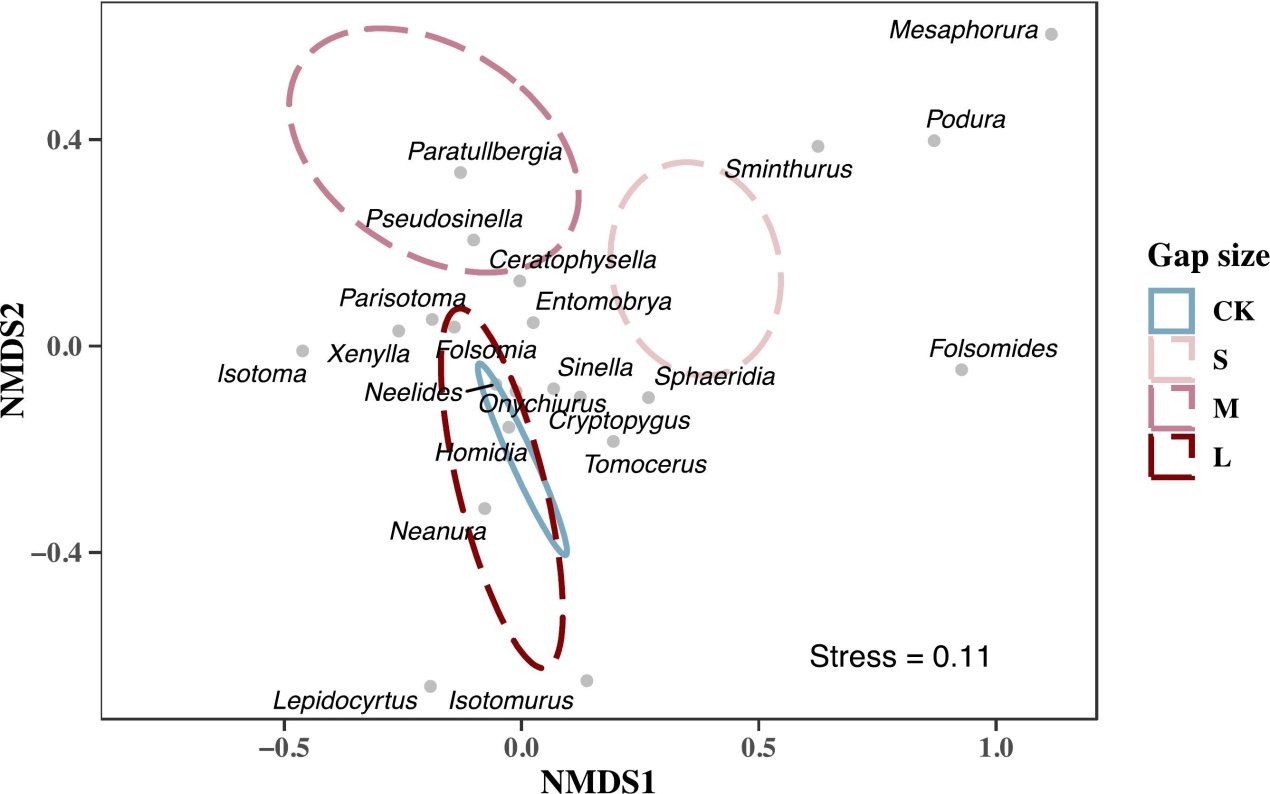

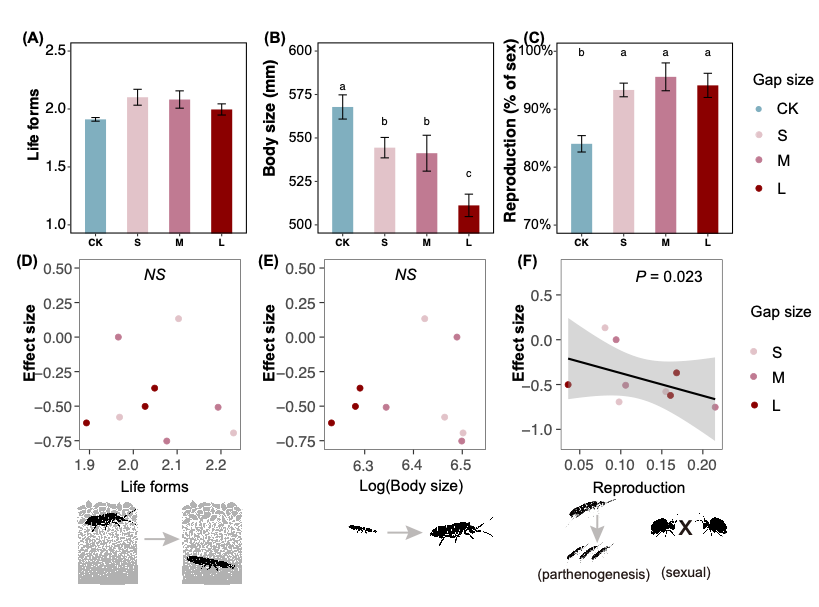

針對這一科學問題,中國科學院成都生物研究所龐學勇團隊在茂縣生態站云杉(Picea asperata)人工林中建立了長期監測平臺,實驗模擬自然林冠空隙干擾,設置對照以及小(74 m2)、中(109 m2)和大(196 m2)林窗的實驗梯度。林窗形成后12年,我們調查了跳蟲(Collembola)這一類數量最多(之一)、物種多樣性最豐富(之一)的土壤無脊椎動物。結果表明,林窗的形成總體上使跳蟲數量下降了43.7%,但對物種豐富度影響較小。不同林窗大小對跳蟲群落組成產生了影響,小、中、大林窗之間存在差異,而大林窗的群落組成與對照樣地相似,這可能歸因于兩者相似的非生物環境條件,如凋落物磷含量和凋落層含水量。此外,林窗形成還導致跳蟲群落的個體體型趨于減小,并且有性繁殖比例上升,這可能表明由于林窗形成后凋落物減少,導致資源限制。總之,林窗形成對跳蟲數量及性狀表現產生了總體負面且長期的影響,但大林窗在非生物環境恢復方面表現出較好的前景,顯示出更快的恢復潛力。考慮到本研究僅基于一次取樣,未來應通過多次連續取樣來捕捉群落時序動態變化,從而為長期森林管理策略提供更有價值的科學依據。

相關結果于近日以“The long-term effect of gap size on soil invertebrates in subalpine forest”為題, 發表在Applied Soil Ecology上。成都生物研究所碩士張燕(已畢業)為第一作者,龐學勇研究員為通訊作者。該研究得到國家自然基金和四川省科技項目的聯合資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2025.106202

圖1 林窗實驗建立于2008年,包含三個實驗樣點,每個樣點有四個處理。研究的跳蟲性狀包括生活型,體長和生殖方式

圖2 林窗大小對線蟲群落組成的非度量多維尺度(NMDS)影響(n = 12)。CK為對照區,S為小間距區,M為中間距區,L為大間距區。

圖3 林窗大小對跳蟲性狀的影響(A-C)以及這些形狀與林窗對跳蟲豐度影響效應值的關系(D-F)